島村英紀の「大正期の出版広告学」

島村英紀の「大正期の出版広告学」

(その1:書籍を広告するときのセンセーショナリズム)

1855年に江戸を襲った安政江戸地震の直後には、驚くほど多くの木版による大衆出版物が発行された。そのほとんどは、大衆が喜ぶセンセーショナリズムを煽る出版物だった。その中には多くの鯰絵もある。

そして、10万人以上の死者・行方不明者という日本史上最大の悲劇を生んだ1923年に起きた関東大震災のときも、震災関連の出版がおそるべき早さと量で、世に出された。

その出版物そのものにはここでは触れないが(これについては、たとえば島村英紀の論説などがある。将来はもう少しきちんと検証する予定。乞ご期待)、それらの本の最後尾にある広告を見るだけで当時のセンセーショナルな出版事情が垣間見える。

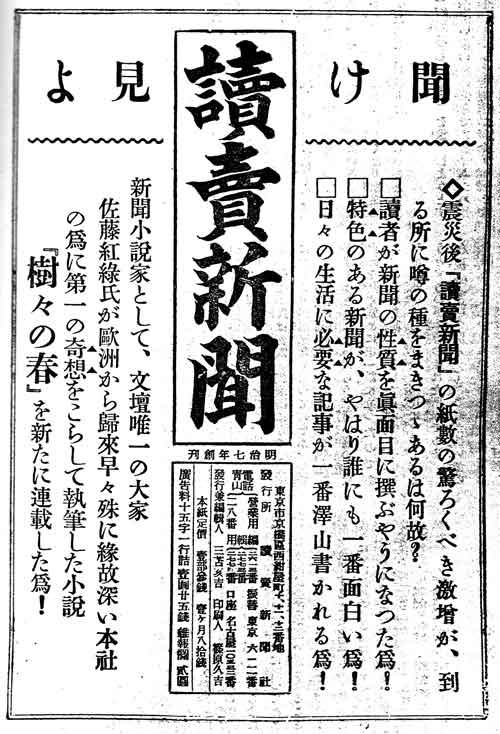

1−1:読売新聞はすでに当時から「部数が命」でした。

1−1:読売新聞はすでに当時から「部数が命」でした。

科学知識普及会というところが出していた一般向けの雑誌『科学知識』は、1923(大正12)年9月1日の関東大震災(地震名としては「関東地震」)の発生後、10月17日に『科学知識・震災号』を出した。奥付には10月17日印刷納本、10月20日発行とある。

夜を日に継いで、発行を急いだのであろう。あれだけの大震災後、1ヶ月半ほどのうちに、一部カラー、グラビア写真付きの雑誌をつくるというのは並大抵ではなかっただろう。写真、ドキュメンタリー、解説が満載の96頁である。なお、定価は60銭だった。

その後、『科学知識・震災踏査号』(112頁、60銭)が11月に、さらに。翌年早々に『科学知識・新年復興号』(73頁)が発行された。つまり雑誌の3号分すべてが震災にあてられたのであった。

じつは雑誌『科学知識』はこの震災の2年前の1921年に創刊されたばかりだった。立ち上げ時に、この大震災に巡り逢った、というわけなのである。なお、別の科学雑誌『科学画報』も1923年に創刊されて後を追った。

そして1933年に『科学の日本』が、さらに1937年に『子供の科学』が立ち上がった。これらは、始まった日中戦争や始まりかけていた第二次世界大戦などの戦争をあてこんだ雑誌でもあった。戦争は科学雑誌にとって「売り」なのである。

ところで、『科学知識』のこの号には、1906年の大地震から復興した米国・サンフランシスコの様子の写真や解説のほか、子爵・後藤新平の「復興の基調」が巻頭論文になっている。工学士・遠藤新の「帝国ホテルの構造について」や理学博士・脇水鐵五郎の「震災による熱海線の被害と復旧」などの論説もある。

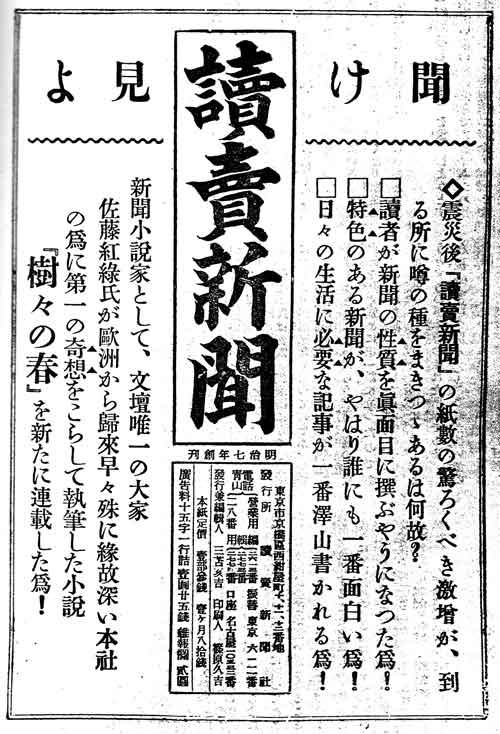

そして、この読売新聞の広告は、この『科学知識・新年復興号』に出ている。未曾有の震災で部数が飛躍的に増えたことを高らかに謳っているど派手な広告だ。「!」も「傍点」もそれぞれ4つもある。

部数こそが命という読売新聞の、いまに至る伝統はすでに強く息づいている。いまから数年前の読売新聞のどの記者の名刺にも「1000万部突破」と刷り込んであった。

当時の大衆小説の人気作家、佐藤紅緑は新聞の部数を増やすための貴重な武器でもあった。下の1-3の講談社の広告にも氏の名前が出てくる。

新聞の広告掲載料まで、広告に出すというのは面白い。新聞社が自前で広告もすべてやっていた時代だった。広告代理店が新聞雑誌だけではなく、政治や選挙やオリンピック招致まで取り仕切るようになったいまとはたいへんな様変わりだ。

それにしても、「新聞の性質を真面目に選ば」ずに、漫然と選んでいた「特色のない」新聞は・・。

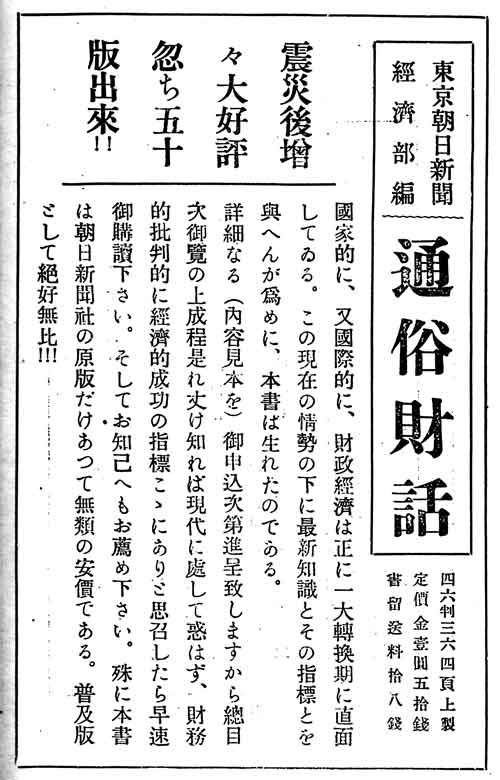

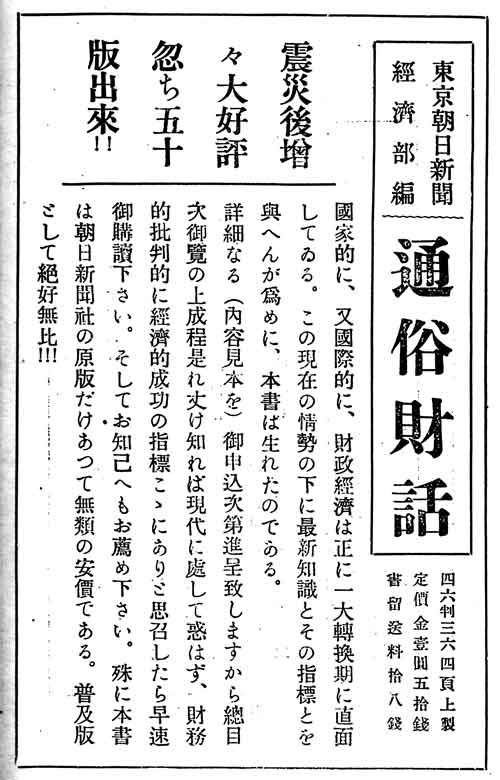

1−2:朝日新聞も読売新聞に負けるわけにはいきません。プライドも品格も投げ捨てます。

1−2:朝日新聞も読売新聞に負けるわけにはいきません。プライドも品格も投げ捨てます。

もちろん、追われるライバル朝日新聞も負けてはいない。震災で大いに稼いだのは読売だけではなかった。しかも本紙だけではなく、出版でもベストセラーを売り上げたのであった。

この広告が出たのは、信定瀧太郎編著の『写生図解 大震記』、日本評論社出版局、1923年、189頁、定価は2円50銭)である。この『写生図解 大震記』も10月20日印刷、10月25日発行と、日をあらそって出版したことが知れる。

この朝日新聞の本は、今流に言えば、震災をビジネスチャンスと考える人々にうけたのであろう。近年に至るまで経済に弱いと言われてきた朝日新聞だが、昔は、大衆に受ける経済には、そこそこの成功を収めたことがあるのだ。

この広告も「!」が5つもある。「無類の安価」「絶好無比」など、言葉も過激だ。このような手垢の付いた言葉を気安く使う大正期のセンセーショナリズムである。

なお、『写生図解 大震記』は、震災後の詳細な鳥瞰図など豊富な図や「火を吐きつつある警視庁」など、52枚の迫力のある写真やスケッチがある。

また『写生図解 大震記』の本文には地震や震災についての解説のほか、「各府県救援録」「世界各国救援録」「消失した銀行ならびにその再開業」「貴顕名士死傷表」「遭難した外交団および外国人」など、読んでいて飽きない内容が豊富だ。

1−3:さすが講談社、大衆の好むツボを押さえています。

1−3:さすが講談社、大衆の好むツボを押さえています。

これは大日本雄弁会講談社(いまの講談社)が震災直後に出したカラー表紙の厚い本、『噫!悲絶凄絶空前の大惨事!! 大正大震災大火災』のなかの広告だ。本は316頁あり、定価は1円50銭だった。

『噫!悲絶凄絶空前の大惨事!! 大正大震災大火災』 も、講談社が総力をあげて作ったに違いない本で、地震後26日目の1923年9月27日印刷、10月1日発行とある。ほとんど週刊誌並みのスピード発行である。

この『噫!悲絶凄絶空前の大惨事!! 大正大震災大火災』も豊富な被害写真や被害地図、ルポ「死灰の都をめぐる」「鉄道の惨害と応急始末」「経済界の大打撃と将来」「震火災について発布せられたる諸法令」などのほか、大衆好みの出版が得意の講談社らしく「鬼神も面を覆う悲話惨話」「人情美の発露!美談佳話」「震災が生んだ新商売珍職業」「嘘のような事実!震災異聞」なども、ちゃんと載っている。

ちなみに「震災が生んだ新商売珍職業」には、「自転車の修繕屋」「露天飲食店の焼け太り」「金庫破り」「金10銭也でイガグリ頭」「気味の悪い商売」などが並んでいる。

「口絵80頁」にも、講談社らしく「永久に記念すべき惨状を物語る写真」とサブタイトルがちゃんと付けられている。大町桂月「震死者を弔う」、幸田露伴「罹災者に贈る言葉」も、さすが出版社、急遽依頼して書き上げてもらったものであろう。

そしてこの本の巻末にある、自社本のこの広告。悲惨な地震のことを忘れさせてあげようという親心か、それとも、風俗小説の売上が減ることを恐れた講談社の本心なのか。

そして、この大正期の広告も、言葉が派手な割には内容がない。これもセンセーショナリズムのなせる業である。

ちなみに、この『魔の女』の作者・夏山益樹は、googleの検索では1件しかない。すべての出版物を所蔵している国会図書館に本がある、という記録だけだ。大衆小説家の人気は、あまりにはかない。

同じ『噫!悲絶凄絶空前の大惨事!! 大正大震災大火災』の中に、こんな広告もある(右)。

「人肉の市」「白き女奴隷」「二十世紀の恥辱」「肉の栄光」というおどろおどろしい宣伝文句、こけおどしのドイツ皇帝の顔写真、「急遽830版発売」の白抜きの大文字、どれも、いまの講談社が出している『週刊現代』でさえ裸足で逃げ出すほどのセンセーショナルなものだ。

大日本雄弁会講談社(いまの講談社)が『噫!悲絶凄絶空前の大惨事!! 大正大震災大火災』を全社を挙げて取材して出した背景には、このような出版センセーショナリズムがあった。大地震、大震災も、売れるための恰好の題材だったのである。

これは、もちろん、大日本雄弁会には限らない。『東京二六新聞』が地震学者今村明恒の真意を伝えずに、結果として今村を陥れてしまったのも、この大正期のセンセーショナリズムであった。

左は、その大日本雄弁会講談社の雑誌の広告。

左は、その大日本雄弁会講談社の雑誌の広告。

「面白くてためになる」は、あまりに陳腐で、よくある広告だ。しかし、その隣にある「上品で」は面白い。

婦人雑誌(女性雑誌)は、はるか後の『微笑』や『女性公論』のような下品で売らんかな路線を、大正のこの頃、すでに強い誘惑として持っていたのに違いない。

「本邦唯一の弁論雑誌」とはどんなものであったのだろう。他社では売り物にならなかった弁論を、大日本雄弁会の沽券にかけて、守っていたのだろうか。

「天下一品の滑稽雑誌」も、いかにも大正時代の売り方である。これも同じ『噫!悲絶凄絶空前の大惨事!! 大正大震災大火災』の広告である。

そして、このセンセーショナルな広告。

1941(昭和16)年に日本が米国に宣戦布告して太平洋戦争(第二次世界大戦)が始まる20年近くも前に、このような「怪著」ならぬ快著が出されていた。

この本も、日本人を好戦的にするために役立ったのであろう。

これも、『噫!悲絶凄絶空前の大惨事!! 大正大震災大火災』のなかの広告だ。

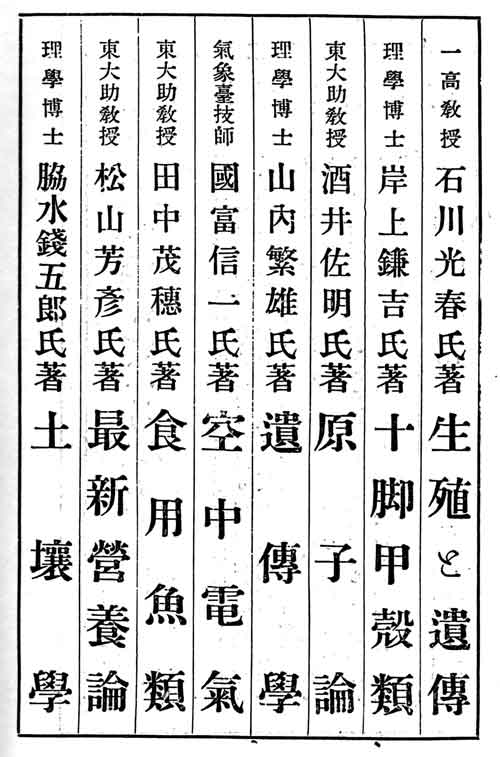

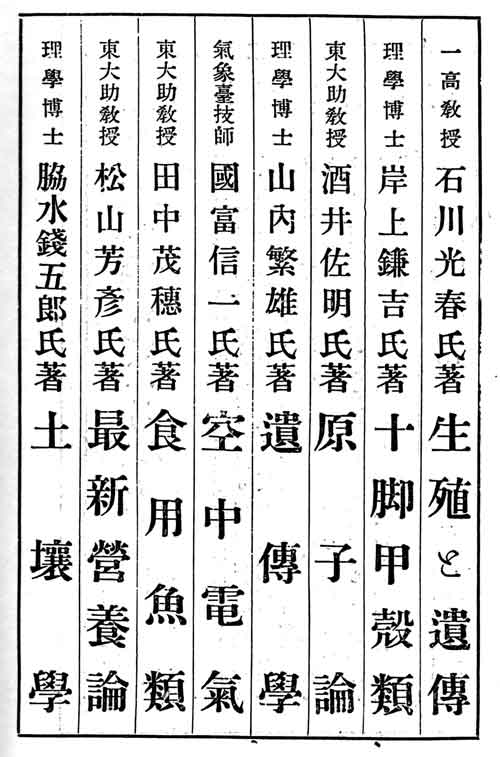

1−4:『地震の征服』を読んで、さて『生殖と遺伝』を読むのは、いったいどんな人なのでしょう。

1−4:『地震の征服』を読んで、さて『生殖と遺伝』を読むのは、いったいどんな人なのでしょう。

『地震の征服』は、地震学者今村明恒(いまむらあきつね、1870-1948が関東地震(1923年)や東南海地震(1944年、マグニチュード7.9)がいずれ襲って来ることを予想して、為政者や人々に防災の準備を説いた。

しかし、1905年に今村が出した「いずれ大地震が来る」という警告には、根拠が薄弱なのに世を騒がせるだけだ、という批判が巻き起こった。なかでも彼の直接の上司であった教授大森房吉(1868-1923.)は批判の急先鋒であった。二人はことごとに衝突し、確執は深まっていった。

この本『地震の征服』は1926年、つまり関東大震災後に出された本だが、一般雑誌『太陽』の1905(明治38)年9月号に発表した論説が大騒ぎを引き起こした顛末から、「今村が予言していた関東地震は起きない」と公言していた大森が、実際に関東地震が起き、地震の報を受けて急遽帰国中に倒れ「今度の震災については自分は重大な責任を感じている。譴責されても仕方がない」という言葉を残して、ほどなく亡くなったことも書いてある。

『地震の征服』は南郊社から、1926年1月15日に出た。392頁、定価3円20銭であった。

右の広告は、この本に載っている、同じ出版社の本の広告だ。『生殖と遺伝』を一緒に読んだら、ウナギと梅干しのような食い合わせになるのではないだろうか。

いずれにせよ、当時の一流の学者による、一般向けの科学の本のオンパレードといったところであろう。それにしても『十脚甲殻類』は、あるいは『空中電気』はそれぞれ、いったい何部売れたのだろう。

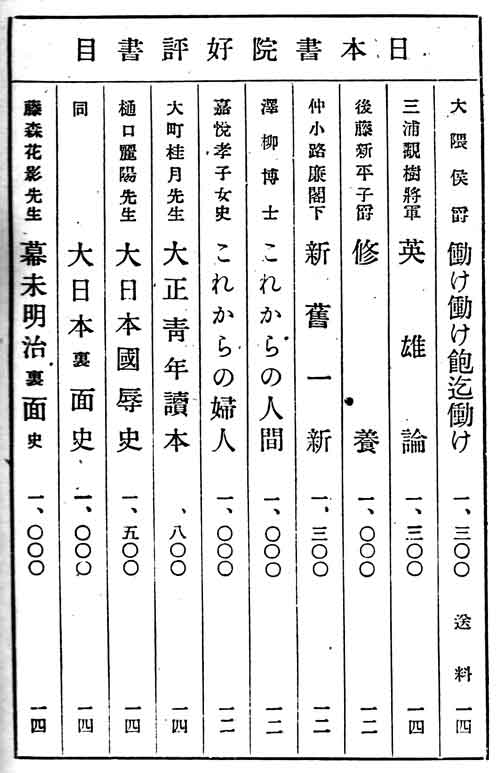

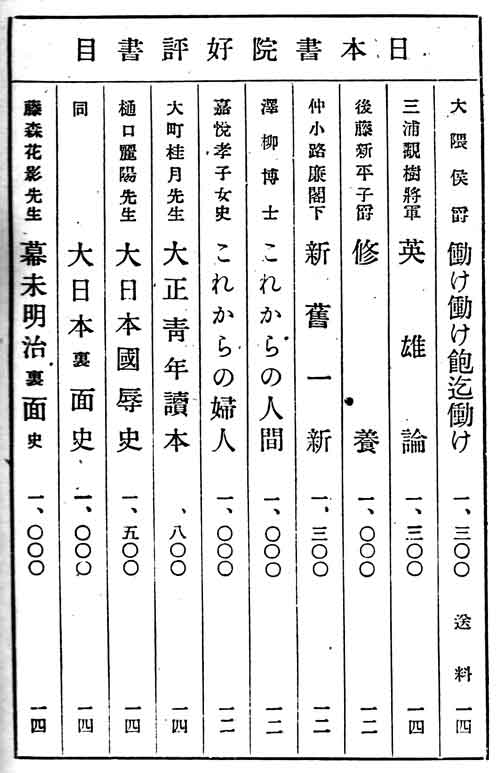

1−5:東京大地震を考える人は日本の将来を考えよ、ということなのでしょうか。

1−5:東京大地震を考える人は日本の将来を考えよ、ということなのでしょうか。

これも関東大震災ごの本、朝倉義朗、『東京大地震史』に載っていた広告だ。

『東京大地震史』も、1923年9月28日印刷、9月30日発行とある。新聞社や講談社のような取材の人手が多かったわけではない出版社だった日本書院が「今回の大震災で不幸本院も活版所も製本部も焼けましたが・・」と奥付にあるような苦境の中で一ヶ月も経たないうちに出した本だ。266頁、定価は60銭だった。

「はしがき」には「本書発行の趣旨は全く利益本位ではない。十余万の震死者に対する同情と、関東震災の事実を一日も早く全国民に知らしたいためとで成ったものである」とある。

やはり多くの写真も掲載されており、本文は地震と震災についての詳述である。しかし、上記講談社の本と違うのは「大震大火哀話喜話」というタイトルだ。ここには94話も収録されている。なかには「死児を背負った老婆」「殊勝な看護婦」「哀れな娼妓」「弟の足を鋸で」といった話もある。

左の同社の出版物の広告に見られるように、たぶん間違いなく、とても真面目な出版社なのであろう。道徳を説き、労働を勧める。当時の国策に沿った国民への鼓舞であったのだろう。

それにしても『働け働け、あくまで働け』 という、いまでいえばセレブの侯爵の号令に、どのくらいの人が従う気になったのであろう。

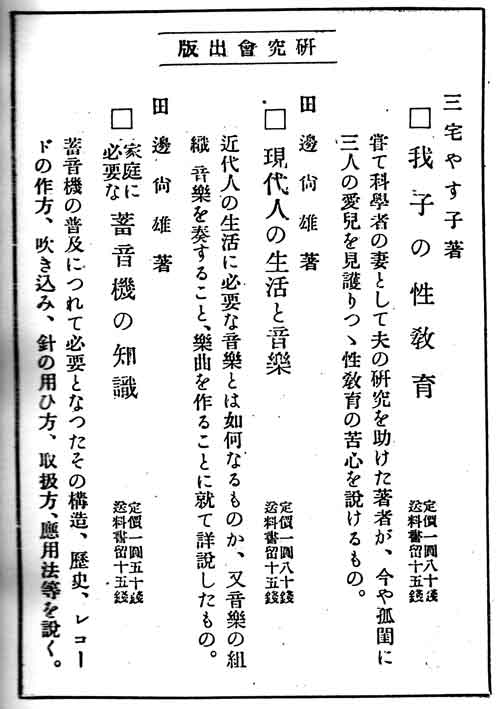

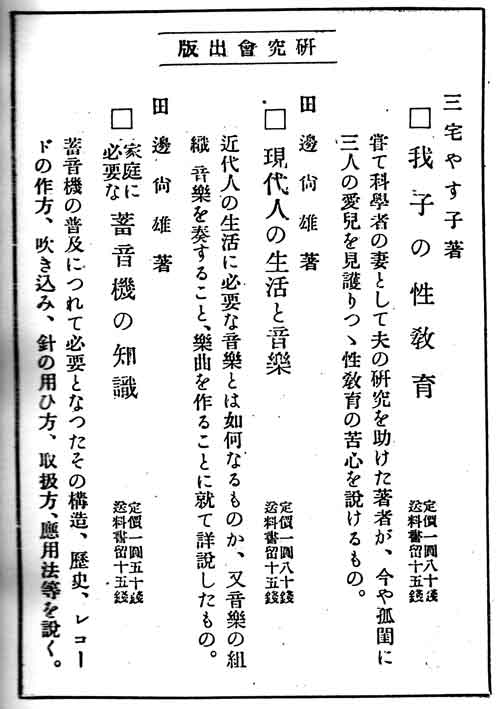

1−6:『地震』と「我が子の性教育」と「蓄音機の知識」、すごい組み合わせです。これらが当時の一般向け学術書でした。

1−6:『地震』と「我が子の性教育」と「蓄音機の知識」、すごい組み合わせです。これらが当時の一般向け学術書でした。

この広告は、中村左衛門太郎著の『地震』(文化生活研究会発行、1924年4月5日印刷、4月8日発行、246頁、2円50銭)に出ている。

『地震』は中央気象台から1924年に東北帝国大学に迎えられた地震学者、中村左衛門太郎博士が書いた。関東大震災時に中村は中央気象台の地震掛長であり、東京に住んでいた。この本のあとがきには、「下大崎の避難所に於いて」とある。

また前書きには「 地震の本というものは至って少ないので、兼ねてから私も何か書いてみたいと思って少し宛準備をしていた。その準備も地震に次ぐ大火災で一塊の灰と化してしまって、参考にすべきものは全く失ってしまった」とある。中村も関東大震災の被災者だったのである。

この本は、1.地震の原因、2.地殻の静かな変化、3.地震帯と続く。最終章の37章に「地震のときの注意」の6頁はあるが、地震一般について書いた、ほとんど学術書のような本である。

真面目な一般向け学術書というところであろう。ところで、当時のほかの「真面目な一般向け学術書」は右の広告に見られる。これはこの本、『地震』に載せられている広告だ。

地味な学術書とはいえ、たくさん売りたい、売らねばならぬという出版社の悲願(と戦略)が、テーマ選びと宣伝のコピーの文章に感じられる本のリストだ。

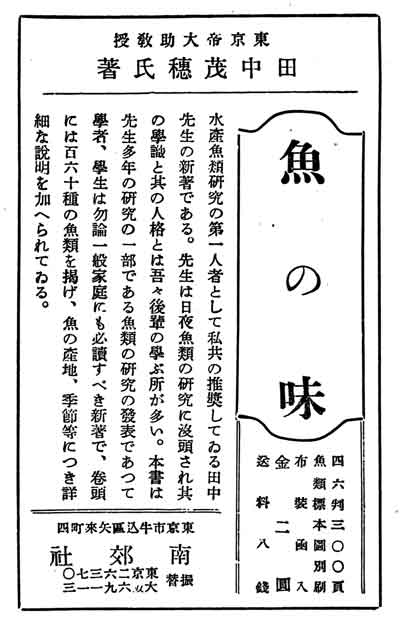

1−7:「地震学」を学んだ口直しなのでしょうか。それとも羊頭狗肉なのでしょうか。

1−7:「地震学」を学んだ口直しなのでしょうか。それとも羊頭狗肉なのでしょうか。

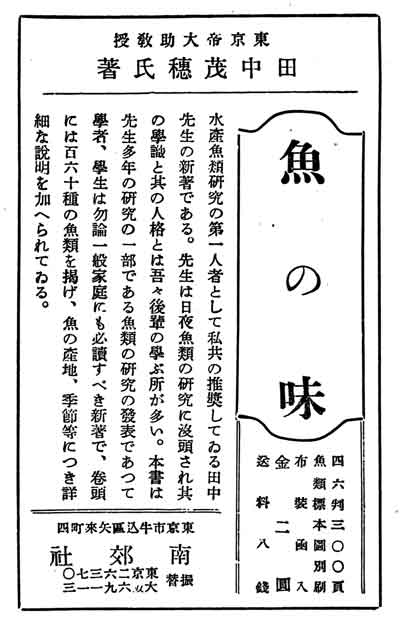

じつは上の1-4に紹介した今村明恒『地震の征服』(南郊社、1926年)には7頁の書籍広告がある。1-4のほか、左のもの、それに「ポー傑作集」「時事憲法問題批判」「極限論」といった、数学から翻訳文学まで、多彩な本を出している。

なかでも、これは異色ともいえる本だ。しかし、広告文を読むと、魚の「味」についてはまったく触れていない。むしろ、日本近海の魚の詳述のように見える。

書いた先生は自分の長年の研究成果を布装箱入りの立派な本として出したかった。しかし出版社は、それでは売れない、とタイトルを変えた、というのはうがちすぎであろうか。

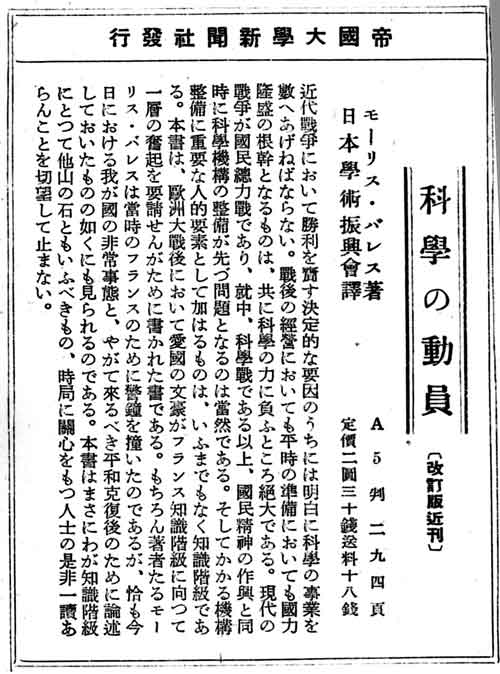

番外編その前編:2-1:震災だけではなく、メディアは戦争でも「燃え」ました。私の古巣、東大新聞社も、抜け目なく時局に貢献していました。

番外編その前編:2-1:震災だけではなく、メディアは戦争でも「燃え」ました。私の古巣、東大新聞社も、抜け目なく時局に貢献していました。

私が東京大学入学後、すぐに「入社」した東大新聞社(財団法人で、記者は「社員」だった)も、第二次世界大戦の嵐のなかで生き残った新聞社であった。

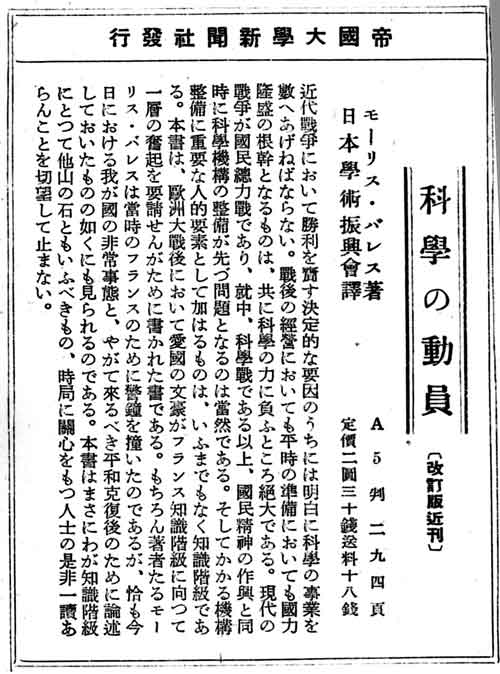

左の広告は当時の帝国大学新聞社が出した『戦争と科学』に載っている5つの広告の一つだ。「愛国のフランスの文豪が知識階級に向かって一層の奮起を要請するために書いた本」を翻訳出版することによって、巧妙に時局に加担している。

『戦争と科学』は500頁近い大部の本だ。私が持っている本には奥付がなくて出版年月日が分からないが、「緒言」には1941(昭和16)年夏とあるから、日米開戦の年に出たのであろう。すでに日中戦争は始まっていた。

章としては「科学振興論」「国土計画論」「応用化学」「防空」「科学者の面影」「船・鉄・石炭」「航空」「馬とパルプ」「技術」「医学」「随筆」がある。「科学者の面影」「馬とパルプ」とは玉石混淆、なんだか支離滅裂のような章のタイトルだが、時局の批判をしようとしたわけではなく、えらい先生たちに執筆して貰って集めた多数の論説を、学生らしい未熟さで分類したものであろう。

ちなみに「馬とパルプ」の章には、農学部教授の「馬の経済」、演習林長の「パルプ原料と森林」、農学部助教授の「パルプ資材増伐論の検討」がある。前者と後二者はなんの関係もない論説だ。「馬の経済」は「長期戦争では武器は勿論、あらゆる物資についてストックだけでは済まされない」で始まる勇ましい軍馬論である。

一方「防空」の章では「焼夷弾と日本家屋」「誤れる防毒指導法」「防護室内の心理」「密閉防護室内の生理衛生試験」「空襲対策」と、当時の東大教授たちによる軍事研究が展開されている。

また「医学」の章では「血清製造に全力」「傷痍軍人の保護と肢体不自由児童」「断種法の過去と将来」といった戦争関連のテーマが並んでいる。

東大新聞社も、そして東大も、挙げて戦争に協力していたのであった。

なお、当時は東京大学出版会はまだなかった。東大新聞が本も発行していたのである。

2-2:そして、日本は負けました。

2-2:そして、日本は負けました。

これほどの挙国態勢だったが、日本は負けた。

これは、アルゼンチン・ブエノスアイレスの新聞『Critica』、1945年8月。「日本はポツダム宣言を受諾、無条件降伏」の字が躍っている。

ほとんどのアルゼンチンの人々にとっては、暗雲が晴れた、明るいニュースだったろう。

しかし、食い詰めた日本を離れてアルゼンチンに住み着き、歯を食いしばって労働に耐えて、ようやく生活がなり立つようになっていた多くの日本人移民にとっては、なんとも複雑なニュースであった。

(2004年9月、アルゼンチン・ブエノスアイレスの「古新聞屋」で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ10)

【追記】 質問があり、「古新聞屋」とは?と問われました。

【追記】 質問があり、「古新聞屋」とは?と問われました。

ブエノスアイレスの地下鉄の駅の近くの地下道にこの店はあり、 右の写真のように、昔の新聞だけを売っている専業店です。世界各国にある”古本屋”の兄弟分の商売には違いありませんが、私は日本も含めて、古新聞屋というものは、他では見たことがありません。

天井に近いところには、黄ばんだ袋に、恐ろしく古い新聞が入っています。

なお、この店は、この14年前にも、同じ場所で、まったく同じ商売をしていました。商売になっているのでしょうか(これだけ続いているということは、商売になっているのでしょうね)。

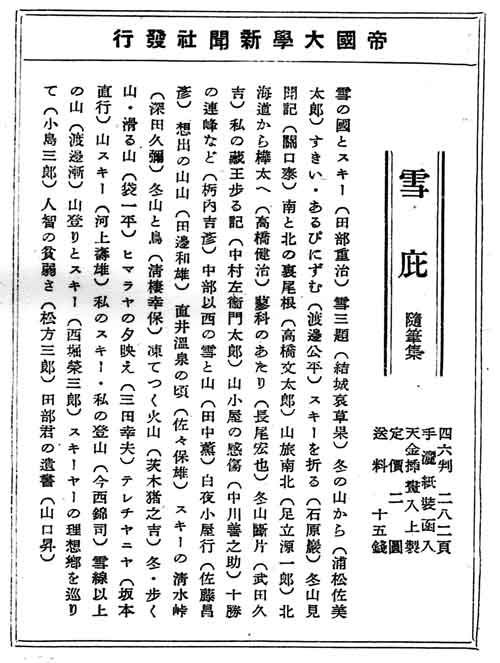

2-3:戦時中、ときには、せめてもの息抜きを交えながら。

2-3:戦時中、ときには、せめてもの息抜きを交えながら。

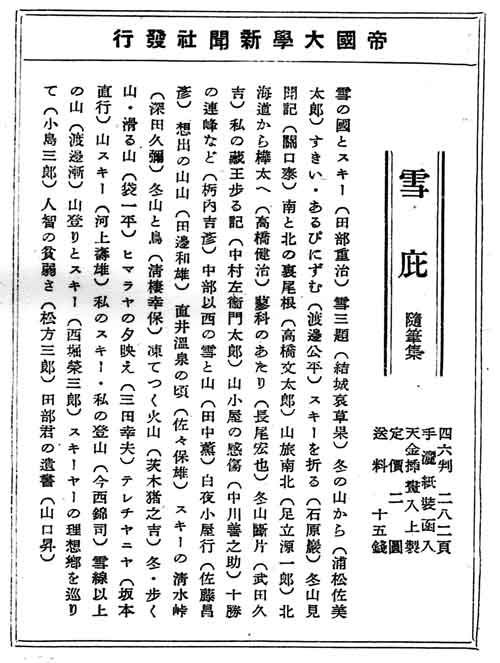

これも帝国大学新聞社が出した『戦争と科学』に載っている広告だ。

息抜きのつもりだろうか。口直しか。それともすでに依頼原稿としてすでに紙面に載せたものをまとめただけの二番煎じの随筆集だろうか。天金の装丁というから、なかなかの豪華本である。

今西錦司、西堀栄三郎といった蒼々たる登山家もいる。上記1-6の中村左衛門太郎のような地球物理学者もいる。

しかし、雪や氷というと必ずメディアに登場した中谷宇吉郎の名前はない。北大(当時は北大予科)の目立ちたがり屋の教授は東大アカデミズムに嫌われたのだろうか。

なお、中谷も率先して戦争への協力をした学者だ。彼が作った北大・低温科学研究所は、北方で戦う軍隊のための研究をするものだった。 当時の北大には殺人光線であるレーザー研究所も作られた。いまの応用医学研究所である。もっとも、北大には限らない。東大でも造兵学科は、その後の精密工学科である。

番外編その後編:3-1:そして戦後。メディアがまた「燃えあがった」時代でした。しかし、紙も粗悪で、印刷も質が悪くて罫線は曲がり、そのうえ、著者名まで間違っていました。

番外編その後編:3-1:そして戦後。メディアがまた「燃えあがった」時代でした。しかし、紙も粗悪で、印刷も質が悪くて罫線は曲がり、そのうえ、著者名まで間違っていました。

1945年に戦争が終わり、それまでの検閲制度や出版規制や、印刷用紙の配給制度がなくなって、出版は、一斉に花を開いた。

しかし、まだ紙はまるで藁半紙のような粗悪なもので、印刷工場も、まだ立ち直ってはいなかった。東京近辺でいえば、関東大震災の被害から立ち直った後、戦禍や米軍の無差別爆撃による東京大空襲の大火で甚大な被害を被っていた。

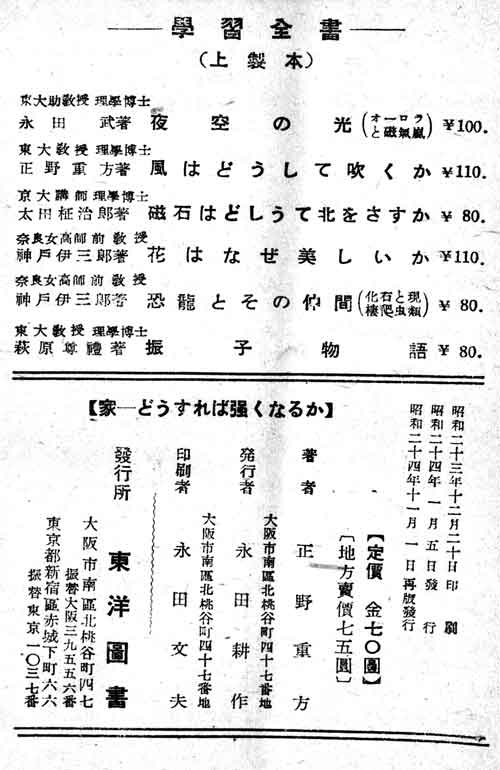

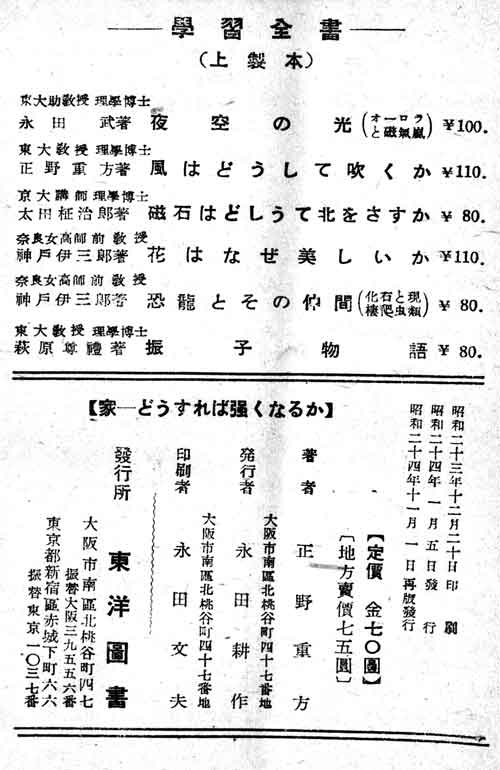

これは、1948(昭和23)年に出た一般向けの科学書、金井清『家---どうすれば強くなるか』(右下の写真)の奥付だ。本そのものは83頁と薄いが、いちおう厚紙の表紙にカラー印刷のカバーがかかっている。しかし「上製本」とはいっても、貧相なものだった

しかし、奥付の著者名が間違っている。戦後の混乱期で、編集者も食べるものにも事欠く生活をしていたのであろう。ここに書いてある「正野重方」は気象学の先生で、左の出版広告にある別の本の著者だ。この奥付は再版のものだが、まだ直っていない。

また、罫線も右下がりに曲がっている。これはスキャンのときのゆがみではなく、本当に右下がりに曲がっているのだ。粗悪な印刷機ゆえ、紙がずれたのであろう。

正野重方さんは、私が東京大学で教わった地球物理学の先生だった。左の広告にある永田武さんも、萩原尊禮さんにも習った。なお、萩原さんは地球物理学教室の兄弟分である東京大学地震研究所の所属だった。

なお、間違われた金井清さんも東京大学地震研究所の所属だ。奥様に先立たれたが、その後ずいぶん経ってから再婚したときに、再婚前に使っていた杖がいらなくなった、という伝説の先生である。

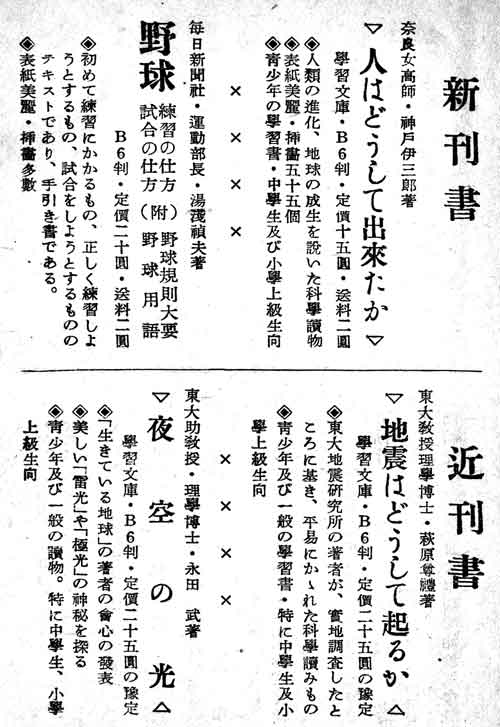

ところで、この出版広告。大正期の出版広告と違って、題も宣伝も、あまりにけれんみがなく地味だ。人々は本に飢えていた時代だったから、そんな「工夫」を凝らさなくても、十分に売れたのであろうか。

しかし『振子物語』はあまりに地味だ。

萩原尊禮さんには、その後『振動測定』という名著があるが、これは科学者向けの本だ。一般向けの『振子物語』だけは、どれだけ売れたか疑わしい。

しかし『振子物語』はあまりに地味だ。

萩原尊禮さんには、その後『振動測定』という名著があるが、これは科学者向けの本だ。一般向けの『振子物語』だけは、どれだけ売れたか疑わしい。

なお、右の写真にあるように、戦後、日本語を横書きするときには左から右になった。人々も、編集者も、印刷所も、混乱したであろう。

なお、奥付を間違われてしまった正野先生が雇っていた秘書は、つぎつぎに研究室の助手や大学院生と結婚して去っていった。

これは先生にとって困った事情ではなく、先生はかねがね「東大の大学院生や助手(の男ども)は、自分でいい奥様を探してめとる才覚は到底持っていない。それゆえ、容貌も才能も優れた令嬢を私が探して秘書にしているのだ」と公言しておられたからであった。

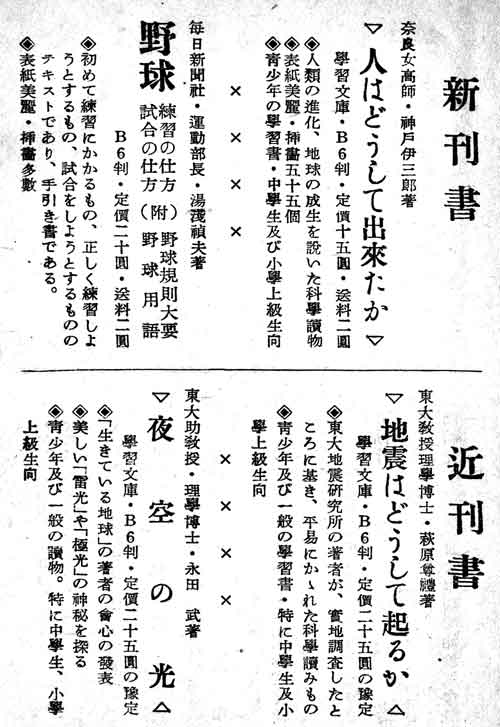

jじつは、その萩原尊禮さんの本『振子物語』は、もともと別の題のテーマだったに違いない。1年前に出たこの「近刊広告」には、全く別の本『地震はどうして起るか』が予告されている。

出版社が売りたい、これなら売れるという題とテーマを、著者が、それは自分の実力から言って書けない、と変更したのであろうか。それとも理学部地球物理学教室に、つよいコンプレックスを持っていた東京大学地震研究所の先生としては、教室側の大家の先生に遠慮したのであろうか。

ところで、この広告に「青少年・一般」から「小学生」まで、とあるのには、いささか無理があるのではなかろうか。たくさん売りたい気持ちは分からないでもないが。

また「一般の(ための)学習書」と 「一般の読み物」とは、どう違うのだろう。どちらも固い学者で、一般向けのものが得意とは決して言えない先生だった。

「表紙美麗」や「挿絵多数」がセールスポイントになっているのも、時代である。 著者の肩書きで売ろうという魂胆ともども、本の内容で勝負しようという覇気に欠けている気がしないでもない。

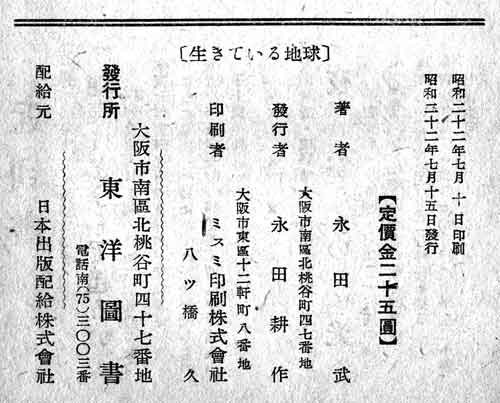

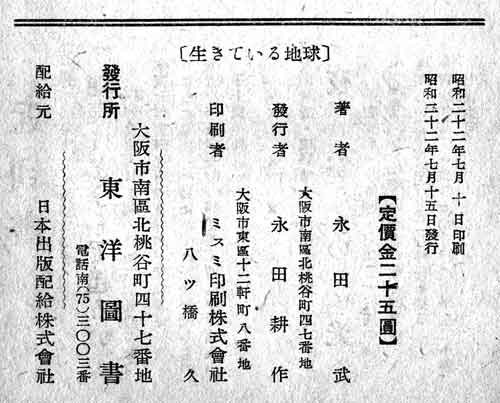

なお、この広告が出ている本は永田武『生きている地球』だ(右の写真)。1947(昭和22)年に刊行されている。 こちらは94頁。カバーはないがカラーの表紙だ。

しかし、上の『家---どうすれば強くなるか』と違うのは定価だ。こちらは25円。上の本は70円。当時のすさまじいインフレがわかる。しかも上の本には、下の本にはない「地方売価」まである。送料を上乗せしないとやっていけなくなったのである。

左の「近刊予告」にある『夜空の星』は25円の「予定」だったが、上の広告にあるように、実際には4倍の100円になってしまった。

ところで、この『生きている地球』の表紙の右側には、小さい字で「火山の噴火の話」とある。読者にはわかりにくい。じつは、この本は全編、火山の話なのである。『生きている地球』と言って間違いではないかも知れないが、内容を”適切に”表している”タイトルとは言えまい。

なお、永田武さんは、地球物理学教授のあと、国立極地研究所を作ってその初代所長を勤めた。

なお、この本の裏表紙(左)は、なんとも素人風だ。左下の「TYT」は出版社名の東洋図書であろう。まるで東京・台東区の「赤札堂」が一時、看板に掲げていた「AFD」のように滑稽だ。

あとの4枚の絵は火山のスケッチ風の絵である。しかし、スケッチならば、もう少し「学術的」に観察して描くべきだし、イラストならば、あまりに稚拙なものだ。上の本の奥付の間違いと同じように、手間も金もかけないで粗製濫造を図った時代の出版物ならでは、である。

右はこの本の奥付。上に書いたように、翌年の本の約三分の一の値段である。

右はこの本の奥付。上に書いたように、翌年の本の約三分の一の値段である。

見られるように、出版元の東洋図書は大阪の会社だ。東京大空襲などで灰燼に帰した東京の代わりに、大阪が日本の文化の中心になっていたのであろう。

現在の関西の文化や経済の凋落ぶりからすれば、大阪にとって、戦後、もっとも輝いていた時代だったかも知れない。

なお、大阪市南区北桃谷町という町は現存しない。北桃谷町は現在、大阪市中央区上本町西(谷町の区域)に当たるらしい。難波駅の東である。

なお、発行者の永田さんが、著者と血縁関係があったのか、まったくの他人だったかは不明である。

続編である「その2:震災直後、書籍以外の商品を広告するときのセンセーショナリズム」はこちらへ

続編である「その2:震災直後、書籍以外の商品を広告するときのセンセーショナリズム」はこちらへ

島村英紀の「大正期の出版広告」その2へ

地震学者が大地震に遭ったとき--今村明恒の関東大震災当日の日記から

島村英紀の論説「地震予知の語り部・今村明恒の悲劇」へ

島村英紀が撮った写真の目次へ

島村英紀のホームページ・本文目次へ

島村英紀の「今月の写真」へ

島村英紀が撮った海底地震計の現場

1−1:読売新聞はすでに当時から「部数が命」でした。

1−1:読売新聞はすでに当時から「部数が命」でした。

1−2:朝日新聞も読売新聞に負けるわけにはいきません。プライドも品格も投げ捨てます。

1−2:朝日新聞も読売新聞に負けるわけにはいきません。プライドも品格も投げ捨てます。 1−3:さすが講談社、大衆の好むツボを押さえています。

1−3:さすが講談社、大衆の好むツボを押さえています。

左は、その大日本雄弁会講談社の雑誌の広告。

左は、その大日本雄弁会講談社の雑誌の広告。

1−4:『地震の征服』を読んで、さて『生殖と遺伝』を読むのは、いったいどんな人なのでしょう。

1−4:『地震の征服』を読んで、さて『生殖と遺伝』を読むのは、いったいどんな人なのでしょう。 1−5:東京大地震を考える人は日本の将来を考えよ、ということなのでしょうか。

1−5:東京大地震を考える人は日本の将来を考えよ、ということなのでしょうか。 1−6:『地震』と「我が子の性教育」と「蓄音機の知識」、すごい組み合わせです。これらが当時の一般向け学術書でした。

1−6:『地震』と「我が子の性教育」と「蓄音機の知識」、すごい組み合わせです。これらが当時の一般向け学術書でした。 1−7:「地震学」を学んだ口直しなのでしょうか。それとも羊頭狗肉なのでしょうか。

1−7:「地震学」を学んだ口直しなのでしょうか。それとも羊頭狗肉なのでしょうか。 番外編その前編:2-1:震災だけではなく、メディアは戦争でも「燃え」ました。私の古巣、東大新聞社も、抜け目なく時局に貢献していました。

番外編その前編:2-1:震災だけではなく、メディアは戦争でも「燃え」ました。私の古巣、東大新聞社も、抜け目なく時局に貢献していました。

2-2:そして、日本は負けました。

2-2:そして、日本は負けました。

2-3:戦時中、ときには、せめてもの息抜きを交えながら。

2-3:戦時中、ときには、せめてもの息抜きを交えながら。

しかし『振子物語』はあまりに地味だ。

萩原尊禮さんには、その後『振動測定』という名著があるが、これは科学者向けの本だ。一般向けの『振子物語』だけは、どれだけ売れたか疑わしい。

しかし『振子物語』はあまりに地味だ。

萩原尊禮さんには、その後『振動測定』という名著があるが、これは科学者向けの本だ。一般向けの『振子物語』だけは、どれだけ売れたか疑わしい。

右はこの本の奥付。上に書いたように、翌年の本の約三分の一の値段である。

右はこの本の奥付。上に書いたように、翌年の本の約三分の一の値段である。