その1:前編

その2:中編はこちらへ

その3:後編はこちらへ

その4:続編はこちらへ

その5:ディテール編はこちらへ

その6:消耗戦前夜のデジカメ編はこちらへ

![]()

![]() 島村英紀が撮っていたカメラ

島村英紀が撮っていたカメラ

その1:前編

その2:中編はこちらへ

その3:後編はこちらへ

その4:続編はこちらへ

その5:ディテール編はこちらへ

その6:消耗戦前夜のデジカメ編はこちらへ

![]()

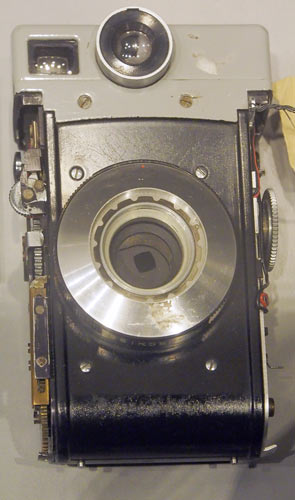

1-1:弱肉強食の犠牲になったSamoca 35(サモカ35)+その先祖?Agfa Silette(アグファ・ジレッテ)

1953年に購入。フィルムは35mmフルサイズ(135フィルム)。レンズは Ezmar 50mmf3.5。3枚構成の「トリプレット」タイプのレンズ。当時の最高峰ライカの標準レンズElmar(4-5)とあまりにも似た名前を付けているのが哀しい。

しかし、戦後の日本のカメラメーカーのほとんどは、もっとも高級なカメラを作っていた日本光学をはじめ、なにかの形でドイツのカメラの模倣であった。

いや、カメラに限らず、清涼飲料水や衣料品まで、多くは模造品だった。これらの模造品を作りながら、日本は貧しい途上国から経済大国へ這い上がったのである。

シャッターはBのほか1/25、1/50、1/100秒の3速しかない。

このカメラのユニークなところは、セルフコッキング(二重撮り防止装置)に特異な仕掛けを持っていたことだ。

ファインダーの」向かって右側にある頭が丸いボタンを押すと、巻きあげスプロケットのストッパーが外れて、巻き上げが可能になると同時に、コマ数計が一つ進み、シャッターがセットされる。巻き上げが自動ストップしたときにシ、ャッターを切ればいい、という簡素だが確実な仕掛けである。

普通はフィルムの巻きあげ軸の脇にある「スプロケット」(35mmフィルムの上下両端にあ るパーフォレーションという穴にかみ合う歯車)もカメラの中央部にあり、カメラの横幅を小さくし、ひいては(上のメカニズムとともに)カメラを安くするのに役立った。この中央スプロケットは、のちのドイツの(超)小型35ミリカメラ、ローライ(Rollei) 35に影響を与えたのではないかと言われている。レンズは Ezmar 50mmf3.5。3枚構成の「トリプレット」タイプのレンズ。当時の最高峰ライカの標準レンズ、エルマー(Elmar)(4-5)とあまりにも似た名前を付けているのが哀しい。

しかし、戦後の日本のカメラメーカーのほとんどは、もっとも高級なカメラを作っていた日本光学をはじめ、なにかの形でドイツのカメラの模倣であ った。サモカの中央スプロケットは、のちのドイツのカメラ、ローライ(Rollei) 35に影響を与えたとしたら、希有な例であろう。

【追記】:サモカカメラについて、こんな「カメラ辞書」が出来ていました。『アサヒカメラ』の英訳もあり、ほとんど学問的な探求と言うべきでしょう。(なんと、スペイン語版もありました)。「文献」としてこのホームページが引用されています。

【追記:このサモカのカメラのディテールはこちら】

1952年当時のこのサモカ35カメラの定価は6800円と他のカメラに比べて大変に低価格だった。また、発売元は「名門」服部時計店であった。これより安い35mmカメラは固定焦点、シャッターは一速だけの「スタートカメラ」くらいしかなかった。 この他の35mmレンズシャッターカメラ、たとえばコニカは3万円以上、オリンパス35も軽く1万円を超えていた。

サモカ35は、1953年にはアクセサリーシューを付けた2型(写真のもの)、1955年にはレンズまわりをちょっと替えた3型になったが、レンズも基本性能も同じだった。このカメラ会社は、その後、35mmフィルムを使ったユニークな二眼レフサモカフレックス35(定価18000円)や、連動距離計を付けて、じつにユニークな形をした「スーパーサモカ35」(定価7800円)を作って売り出した。

カメラ関係の書籍としては異例にいい文章でエスプリもある故・小倉磐夫『カメラと戦争―光学技術者たちの挑戦』(朝日新聞出版局、1994年、いまは文庫版を売っている)や、その後に出た『国産カメラ開発物語』(朝日選書、2001年)には、このサモカを作っていた会社の社長の記述が り、小倉氏の上司、小穴純教授のところに、いろいろな工夫を持ってよく来ていたこと、その後事業が立ちいかなくなって自殺したこと、会社もその後解散になった不幸な顛末が書かれている。

乱立していた小企業のカメラメーカーが、キャノンのような大手カメラが乗り出したために、あっという間に立ちゆかなくなって、次々に倒産していった悲劇のひとつだった。21世紀になって、弱肉強食がますます盛んになり「奨励」さえされているいま、この種の悲劇はまた、繰り返されるのであろう。

なお、小穴先生は私が東大理学部に学生や大学院生でいたころに、まだ理学部におられて1968年に定年になられたが、当時は、光学などというものは物理学としては古すぎる、というのが、血気盛んな、理学部の若い科学者の評価だった。

【2015年8月に追記】 右の雑誌広告は1956年に出たもの。「しかも価格は幾多の技術的研究と一貫した合理的生産により極力切りつめることに成功しました」とある。安く売るために必死の努力をしたのであろう。しかし、その努力も無駄だったことが上記の経緯から知られる。

日本のカメラメーカーの数の増減の統計がある。 それによれば、戦後すぐにはメーカーの数は10だったものが、1950年には40に急増し、さらに、わずか3年後の1953年には80にもなった。その大半は四畳半メーカーといわれた家内工業の小メーカーであった。

カメラは一時の自転車メーカーのように、板金の機械があり、ちょっとした腕があれば、あちこちからシャッターやレンズなどの部品を買ってきて組み立てることができる「軽工業」だったのである。サモカも、急増したメーカーの一つであった。

しかし、その後、大量の輸出に耐える比較的大きなメーカーだけが生き残る「整理の時代」に入り、メーカーの数は1961年には35と、急減してしまった。戦国時代は終わったのである。

このサモカ35には距離計はなく、目測でピントを合わせた。これは当時のアマチュアカメラにとっては標準的な仕様だった。

精密にピントを合わせたいときには、このような単独距離計を使った。 厄介なことに、米国への輸出を増やすことで日本の経済を立ち直らせようとしていたカメラ業界は、カメラも距離計も、この種の距離表示は、すべてfeet表示だった。

この距離計は、Walz ワルツ製。距離計のほか、フィルター、フードなど、当時のカメラアクセサリーの最大のメーカーだった。たとえば、フィルターは6割までがワルツだった。一時は35mmカメラや二眼レフまで作っていた。

しかし、ワルツの社長は、それまで相当な援助をしてきた他社の経営者に、社長の座を追われ、会社を潰されてしまった。

しかし才能は隠れているもの。社長だった太田俊夫(1913年7月29日~1993年8月21日。宮崎県生まれ。東京出身。東京京北実業高校卒)は作家に転身、68回(1973年後期)直木賞の候補作『暗雲』などを書いて活躍した。『社長最後の日』は、ワルツが倒産させられた自伝的な小説である。

落選した直木賞の選評には、源氏鶏太の「八方破れに書いてあったのは、『暗雲』であった。その力量は買っていい。こういう分野での作品をもっと書いて貰いたい」や、司馬遼太郎の 「一巻の絵物語をみるようにめまぐるしく場面が、それも絵画的に変ってゆく。泥くさい魅力があるが、残念なことにそれだけという感じもある」という評価が残っている。このときの直木賞は、受賞作はなかった。

2001年に英国のロンドンで右のカメラを見つけて、邦貨にして約900円という安い値段で買った。ドイツ アグファ Agfa 社のジレッテ Silette。やはり35mmフルサイズカメラ(135フィルム)である。

私は長年、サモカ35のデザインを自社開発のユニークなものだと思っていたが、デザインはこのジレッテと、かなり似ているというべきだろう。

このジレッテは1953年だという外国の(ほとんど学問的な)webもあるので、サモカ35とほとんど同時と思われるが、 どちらが先なのか、偶然似たのか、決定的なことは、まだわからない。いずれ調べようと思っている。

なおジレッテ Siletteにはいろいろなモデルがあり、なかには連動距離計を備えているモデルもある。右のカメラは中級機で、距離設定は目測である。

レンズシャッターはProntor SVSで、Bのほか、1-1/300秒、セルフタイマーも付いている。レンズは Agfa Apotar 45mmf3.5。巻き上げは一作動レバー式だからサモカよりも進んでいる。

【追記:このAgfaのカメラのディテールはこちら】

1-2:折り畳む工夫。1940-1950年代の庶民の高級カメラ、Welta Welti(ベルタ・ベルチ)

下にあるライカよりも安価な、しかし、戦前のドイツの工業製品の精緻さを示す庶民の高級カメラがあった。

これは、そのひとつ、Weltaヴェルタ社のWeltiヴェルチというカメラだ。(なお、弟分のカメラ「ヴェルタ・ヴェルチニ」は赤瀬川原平氏によって2005年7月号の『アサヒカメラ』の「こんなカメラに触りたい」に紹介されている)

35mmフィルム(135フィルム)使用、連動距離計つき、レンズはf2.0、シャッターはTime, Bのほか、1-1/500秒という、当時としては高度の仕様を持っていた。レンズはドイツ・シュナイダー社のクセノン Xenonの10枚構成の50mmf2.0がついていた。

開放F値が2.0というのは、当時としては驚異的に明るいレンズだった。そのため、このレンズは、競争相手のコンタックスに比べて明るいレンズがなかったライカ社が買って、ライカ用の単体の交換レンズとして売り出していたレンズでもあった(下記4-3, 4-4参照)。

なお、戦前のカメラだから、レンズにはコーティング(coating, 反射防止のための真空蒸着による皮膜)がない。しかし、順光線ならば、十分よく写る。

一方、このカメラは、それ以前の蛇腹式の折り畳みカメラ(スプリングカメラとも言われた)の伝統も引き継いでいた。折り畳めばポケットにも入る、そして折り畳んだ状態では、ゴミや水も入りにくいという蛇腹式折り畳みカメラは、登山家にはとくに好まれた。

なお、開いた蓋についている金属製の部品(写真左方)は、縦位置にしたカメラを机に置いたときに水平を保つための足である。

軍艦部(ファインダー部分)の上にある細かい数字の表は、焦点深度の表である。さすが」ドイツ人、どの絞りのときにはどこからどこまで焦点が合うか、この細かい表を見ながらシャッターを切っていたのであろう。

巻き上げと巻き戻しはカメラの底にあるノブを回して行う。フィルムのコマ数計も底にある。シャッターボタンは左の人指し指で押す。人間工学的には使いにくいデザインであった。

【追記:このカメラのディテールはこちら】

1-3:1940-1950年代の庶民のカメラ、イコンタ・シックス Zeiss Ikon Netter 515-16

上の35mmフィルムを使う蛇腹式の折り畳みカメラには、近い先祖がある。それが右のようなブローニーフィルム(120フィルム)を使う蛇腹式の折り畳みカメラで、1950年代まで、30年以上も使われてきたカメラの形式であ る。

蛇腹(じゃばら)とは、黒く染めたなめし革を折り畳んだもので、レンズの出し入れに応じて伸び縮みする。レンズ以外からフィルムに当たる光を遮る働きをする。

かなりの耐久性はあるが、長い年月の間にはすり切れたり穴が開くことも多い。中古カメラを買う前には、カメラを後ろから覗いて、蛇腹に穴が開いていないかどうか、必ず、調べるべきであろう。なお、日本の戦中戦後では、なめし革が手に入らないために、代用品として、和紙を使ったこともある。

このカメラはドイツ・ツアイス社のイコンタ・シックス。シックスとは60mm x 60mmの写真をロールフィルム(ブローニーフィルム)に12枚撮ることを意味している。このカメラの正式な名前はZeiss Ikon Netter 515-16。

イコンタには多くの兄弟があり、レンズもさまざまで、同じ120フィルムを使いながら、撮る写真のサイズも60mm x 60mmのほか、60mmx90mmのものや60mmx45mmのものがあり、連動距離計のついたスーパーイコンタという兄弟もあった。

ブローニーフィルム(120フィルム)は裏紙がついていて、その裏紙に3種類のフィルム巻き上げの表示が印刷してある。カメラの後ろ側に赤いフィルターがついた窓があり、その窓から、印刷されたコマ数の表示を見ながら、巻きあげることによって、それぞれ12、8、16枚の写真を撮ることができる。

このカメラは比較的簡素なもので、連動距離計はなく、ファインダーも単純な折り畳み式である。

レンズはノバー・アナスチグマットNovar Anastigmat 75mm f4.5。レンズコーティングがされている。ノバーは当時の最高級レンズだったテッサー(3群4枚)よりも格下の3群3枚の普及版レンズ。後にトリオターに改名されたシリーズだ。当時はテッサーは、よほどの高級機のレンズだと考えられていた。

しかしこのノバーはとても尖鋭でよく写るレンズで、英国あたりでも評判がいいレンズである。 シャッターはProntoで、Bのほか1/25-1/200秒の4速を備えている。

折り畳むと、ごく小さくなってしまうし、驚くほど軽いのも取り柄だ。これに比べて、たとえばスーパーイコンタは、妥協のない最高を狙ったばかりに、あまりに仰々しくて重い。この時代の(*)ドイツ人の「頑固な」癖が出たカメラである。

*)私の知り合いのドイツ人で、昔のよきドイツ人の伝統、つまり勤勉さや几帳面さは、近頃のドイツには失われてしまった、と絶望してドイツを捨てて、ある南アジアの国に移住してしまった元船長がいる。 また、BMW車を買ったが故障が多くてまいった、今度は日産サニーにするよ、という知人の(ドイツ在住の)ドイツ人もいる。

【追記:このカメラのディテールはこちら】

1-4:折り畳みの新時代。ミノックス35

カメラを携行時に折り畳みたいという志向は、蛇腹カメラの時代が終わってからも続いた。左のカメラは、ドイツのミノックス Monox 社が1970年代に作ったミノックスMinox 35。

それまでの折りたたみカメラには必須のものだった蛇腹を使わず、撮影時以外は、蓋を畳むと、レンズも同期して引っ込むようになっている。畳んだ状態では、十分ポケットに入る程度に小さくなる。

もちろん、レンズの出し入れのどこででも、僅かな光線漏れがあってはいけない。遮光には、それなりに高度な技術が必要であった。

レンズはカラーミノター 35mmf2.8。4枚構成のなんの変哲もないテッサータイプのレンズだが、とても尖鋭に写る。断面図を書くと全く同じテッサータイプでも、ガラスの性質など、いろいろノウハウがあるのだ。

巻き上げはボディーの後側に一部を突き出している歯車風のリングを右の親指で回す。オリンパスペンと同じ仕掛けだった。

このカメラは 絞り優先の自動露出(AE)機構を持っている。しかし、マニュアル露出は不可能である。

このカメラの絞りはたった2枚の羽根で出来ていて、ボケは猫の目のような形で最悪なのが惜しい。距離計はなく、目測である。外装やフィルムゲートは安っぽいプラスチックだ。つまり、超小型を狙ったものの、高級カメラとしては作られていない。しかし、驚くほど軽い。

このカメラは私の恩師であり、カメラマニアだった浅田敏さんが、飽きたとおっしゃって、くださったものだ。なかなかのカメラマニアだった氏にとっては、連動距離計もなく、露出がオートだけというのは、物足りなかったに違いない。

また5.6Vの(4個直列の小型)水銀電池が必要で、この電池は、現在はすでに手に入らない。 このカメラは少しずつバリエーションを変え、電池もその後の電池に対応するものに替えながら1990年代まで売られていた。

また、旧ソ連で、このカメラのほとんどデッドコピーが作られて売られていた。旧ソ連は、このカメラに限らず、臆面もなく、西側のカメラのコピー商品を作り続けた。また、日本のリコー(2-1)もFF1という1978年に発売したカメラで、このカメラのパクリをやった。「世界の大メーカー」を自認するトヨタが、ホンダがモーターショーに出品した車のパクリで、bBという若者向けの車を作るなど、日本の大メーカーも、結構、臆面のないことをやり続けてきている。

1-5:折り畳みの最後の高級機。コンタックスT

カメラを携行時に折り畳みたいという志向は、1980年代に入ってからも続いた。左のカメラは1984年に発売になって1990年まで売られていたコンタックス Contax Tである。

折りたたみの機構そのものは、上のミノックスと同じものだ。模倣なのだろう。

レンズはゾナー38mmf2.8、エルノスタータイプの5枚構成のレンズで、よく写るし、ボケ味もいい。

しかし、このカメラの最大の欠点は、ファインダー内の連動距離計が見えにくいことだ。ライカM3とは月とスッポンである。また、有効基線長(距離計の精度を出すために必要な尺度)があまりに短い。

絞り優先の自動露出(AE)機構を持っている。シャッターは8秒~1/500秒。なお、左側についているものは専用のストロボのユニットで、必要がなければ取り外すことが出来る。

この折りたたみのフタをレンズフードの代わりに使う、という「裏技」をよく利用した。カメラを上下逆に構えることで、天空や太陽の直射光を遮ることが出来るのである。長さも長く、つまりフードとしては十分深く、優秀なフードではあった。

コンタックスとはいっても、これは商標を手に入れた日本の京セラの製品である。京セラは、コンタックス名の一眼レフをはじめ、このようなコンパクトカメラ、のちにはコンタックス名のデジカメまで作っている(しかし2005年にカメラ事業から撤退した)。

高級感を出すべく、シャッターボタンには赤い人工サファイアを使っている。しかし、機能とは材質は何の関係もない、見かけだけの無駄である。電池は銀電池SR44かアルカリ電池LR44を2個必要とした。

このあと、京セラは1990年にコンタックスT2を、また2001年にはコンタックス T3を出した。いずれもオートフォーカスだったが、このTから見ると、改悪に終わった。

つまり、この種のオートフォーカスは、一眼レフのオートフォーカスとは違って、狙ったものにピントが合ったかどうか分からないままシャッターを切ることになり、ピンぼけが続出するカメラになってしまったのであった。この「悪癖」は、レンズ交換が可能になった、のちのコンタックスGシリーズにも、そのまま持ち越されている。

1-6:プラスチック新時代の「折り畳み」。オリンパス XA (Olympus XA

下の3-1にある、オリンパスの天才カメラ設計者、米谷(まいたに)美久氏が、上のような折りたたみカメラの歴史を見ながら、当時のプラスチック成形技術の粋を尽くして作り上げたのが、この超小型だが比較的高級な仕様を持った35mmカメラ、オリンパスXAだった。米谷氏の意欲作と言えよう。

1978年のフォトキナ(世界のカメラ見本市)で発表され、翌年春に発売になった。時期的にはオリンパスの一眼レフOM1(7-1)よりはずっと後、OM2(9-1)よりもさらに後になる。

35mm f2.8のレンズ、絞り優先式AEシャッター、85cm~∞までの連動距離計という仕様を持ちながら、圧倒的に小型(102x64.5x40mm)であった。重さも225グラムしかなかった。当時の値段は35800円だった。

左の写真に見られるように、スライド式の前蓋がレンズ、ファインダー、下部に見えるフォーカシングレバーをすっぽり覆ってしまうというユニークな設計で、それまではカメラの付属品として標準的だったカメラケースを不要にした、優れたデザインだった。

しかし、このレンズにはフィルターも遮光フードも付けられない。これは欠点だった。

また、右前方に「立っている」レバーは、 セルフタイマーのレバーである。セルフタイマーをセットするときに、このようにレバーを出すことになる。これも優れた仕掛けで、机の上など平らな面にカメラを置いてセルフタイマーを作動させることが多いから、前後幅の狭いカメラを安定させるために大いに役立つ、というわけなのである。

なお、このレバーは逆光時の露光の+補正や、内蔵電池の電圧チェックも兼ねている。いずれにせよ、使わないときは、出っ張らないで収納される仕組みだ。

焦点調節は、 目測ではなく、連動距離計による。しかし、上のコンタックスT と同じように、このカメラも、ファインダー内の連動距離計が見えにくい。下の 5-1のライカM3とは月とスッポンである。また、有効基線長(距離計の精度を出すために必要な尺度)も短い。

アルバダ式と言われた、ファインダーの中に、四角い白い枠を出す仕掛けも、光線の具合によっては、じつに見にくかった。

露出の調節は、絞り優先の自動露出で、マニュアル露出は選べなかった。またシャッターは電気式で、電池がないと作動しない。シャッター速度は1/500秒から、長い方では10秒まで自動露出が可能だった。

しかし、電池がないと作動しないことは、とても困ったことだった。たとえ露出計が動かなくても、メカニカルシャッターだけは切れる、という仕掛けにすべきであった。電池が切れればタダの箱、というカメラの時代が始まっていたのである。

電池は銀電池SR44を2個必要とした。結構高価な電池である。安いアルカリ電池LR44は使えないことになっていたが、実用上は使えた。のちのXA2~XA4はアルカリ電池LR44も、設計上、使用可能になっていた。

ファインダーも見にくかったが、このカメラの最大の欠陥は、じつは、この小型化のために無理をして薄くしたレンズであった。米谷さんが策に溺れたのであろう。

35mm f2.8 という比較的高級な仕様のレンズをとくに薄く造るために、レンズの最後部のレンズ群に大きな凸レンズを組み込んだ。このレンズ構成が、画質を損ねることになってしまったのであった。レンズの謳い文句としては5群6枚の高級レンズ(F-Zuiko 35mm F2.8)ということではあ ったが、このレンズの描写は、上のコンタックス T はおろか、ミノックスのレンズにもかなわない。

カメラを薄くするための方便とはいえ、これでレンズさえ(他のオリンパスカメラなみに)良かったら名カメラと言えたのに、とまことに残念な気持ちである。また、小型化の犠牲になったか、絞りも他のカメラよりも少ない4枚羽根で、フィルムに写るボケが四角になるのも興醒めだった。

このカメラには、カメラ本体とデザインが揃った専用のストロボ A11 が、上のコンタックス T のように横に付けられるようになっていた。そのときは、カメラの距離情報をストロボに伝えて光量を変え、自動露光になる。

この後、オリンパスは、XA2、XA3、XA4という廉価版の後継機を発売した。それぞれ、1980年6月、1985年4月、1985年4月の発売である。値段はそれぞれ、XAから順に、35,800円、27,800円、35,000円、39,500円であった。この間に物価の値上がりがあったものの、XA3やXA4の価格は、性能を考えれば、XAを売り出したときの価格よりも割高になっていた。

XA2、XA3、XA4の兄弟機は、いずれも、このXAよりもスペックダウンしたもので、連動距離計を省いて目測にしたり(XA2,、XA4)、固定焦点(XA3)にした。レンズはいずれも暗いf3.5にしたものだ。あまりにも見にくい連動距離計のファインダーをあきらめたのかも知れない。

なおXA4はレンズを28mmのものとし、0.3mまでの接写という当時としては異例の近接撮影が出来るのが特長だった。この、0.3mまでの接写ができる、つまり書類の複写も可能という性能は、のちのベストセラー小型カメラ、コニカのビッグミニの仕様にも取り入れられた。(*この記述は、2009年5月、tanaka tarou さんのご指摘で、間違っていたものを直しました。ありがとうございました。)なお、ビッグミニはこのXA4のような目測ではなく、オートフォーカスであった。

この前蓋をスライドして、閉じたときは石鹸箱のようになるデザインは大事なものをカバーするという優れたデザインだったので、その後のオリンパス小型カメラ、オリンパス・μ(ミュー)のシリーズに引き継がれて、長く使われた。

なお、このカメラは、このホームページの隠れた愛読者であった、私の東大新聞の先輩で、優れた編集者でもある小塚直正氏からホームページの充実のために、と2006年にいただいたものだ。小塚氏が一番気に入ってくれたのはこの頁だった。

2-1:安さで勝負したRicohflex (リコーフレックス) Ⅵ(6)型

フィルムはブローニー60mm x 60mm(120フィルム)。レンズは Ricoh Anastigmat 80mmf3.5。3枚構成の「トリプレット」タイプのレンズ。1954年に買った。

二眼レフだから、それまでのカメラと違って接写も出来る。プロクサーという凸レンズをつけて、今までのレンジファインダーカメラでは撮れなかった世界を拡げてくれた。

このカメラのユニークなところは、当時の二眼レフと比べて、圧倒的に安いことだった。高級機はダイキャスト(精密な金属の鋳物)だったのに、このカメラのボディーは板金細工だった。シャッターはBのほか1/25、1/50、1/100秒の3速しかない。

また、ビューレンズを通したファインダーグラスでピントを見ながらのレンズの繰り出しは、歯車の噛み合わせによる両レンズ同時繰り出しという、なんとも見かけが悪いが、もっとも安い仕掛けを採用するなど、各所に質素だが確実な設計で作られていた。

もっとも歯車をかみ合わせてピントを合わせる方法は、米国コダック社のコダックフレックスが元祖で、このリコーフレックスは二番煎じである。

当時のリコーは、このリコーフレックスに限らず、安いがよく写るカメラを作った。戦後まだ貧しかった日本の庶民に、安くてもちゃんと写るカメラを大量に支給したのはリコーの功績であったろう。

このカメラの最盛期には、日本で製造されていたカメラの半分を超えたことさえある。その後一度も破られていない大記録である。 日本のカメラ史上、最初にベルトコンベアー方式で作られたカメラでもあった。

大量に売れたためもあり、リコーは、次々に改良を重ねていった。このカメラはⅥ型だった。しかし、この後さらに、スポーツファインダー(透視ファインダー)を折り畳みフードに組み込むなど、改良が続いた。

セルフコッキング(二重撮り防止装置)はない。このため、注意していないと二重写しの失敗をすることがあった。また、フィルムの巻き上げはボディー後側の赤窓(赤いフィルターがはまった窓)を通してフィルムの裏紙に印刷された数字を見ながら手動で巻きあげる仕組みだった。二眼レフが自動巻き上げだったのは、当時の最高級機だけであった。

当時の最高峰の二眼レフ、ローライフレックス(ドイツ)に倣って、リコーフレックスにも35mmフィルムが使えるアダプターが発売されていた。ローライのはローライキンと言い、リコーフレックスはリコーキンと名付けられた。このカメラにもリコーキンが装着されている。

写真の巻き上げノブは、このリコーキン用のもので、軸上に35mmフィルムのコマ数が表示されるようになっていた。

ブローニーフィルムよりもずっと安価な35mmフィルムが使えること、周辺部の描写が怪しい当時のレンズ(とくに3枚玉のトリプレットは周辺の像が流れた)の像面の中央部だけを使えることは、当時のアマチュアにとってはありがたかった。私は1956年頃には、このリコーキンを使って、中望遠レンズでの撮影をしていたフィルムが多く残っている。

なお、写真のリコーフレックスの巻き上げノブは、このリコーキンの巻き上げノブだ。ここに35ミリフィルムのためのコマ数計がついている。

【追記:このカメラのディテールはこちら】

3-1:真似ではない、ユニークな独創。Olympus Pen FV (オリンパス・ペン FV)

発売は1967年。購入したのは1969年。

当時オリンパス光学の社員だった天才カメラ設計者、米谷(まいたに)美久氏設計のユニークなハーフサイズ一眼レフ。一人の設計者が存分に腕をふるえた、よき時代だった。

オリンパスは、ハーフサイズの小型カメラ、Olympus Penシリーズ(3-2)の成功で一世を風靡したあと、世界初のハーフサイズ一眼レフに乗り出した。

その初代が1963年9月に出た Pen F、その後改良して、1966年10月に出たTTL露出計内蔵の FT と、翌1967年2月に出たこの FVの第二世代 になった。

TTLとはthgough the lens、つまりレンズを通ってきた光の強さを内部で計る露出計の仕組みだ。それまでは、レンズの外で測っていたので、レンズを替え、画角が変わると、正確な露出が測れなかった。受光素子にはCdSが使われていた。

しかし、FT は露出計用の電源のスイッチがなく、電池からの電流を切る手段はなかった。当時このスイッチがなかったのは、もっとも高価なカメラであったライカフレックスSLとこれだけだった。

なお、この FV にも、カメラ前面のシャッターダイアルに取り付ける外付けの露出計が売られていた。

フィルムは35mmハーフサイズ(135フィルム)に17mmx24mmのサイズで撮影する。普通に撮ると縦位置の写真になる。カメラもレンズもフルサイズの一眼レフよりもはるかに小型だし、36枚撮りのフィルムで、フィルム交換なしに72枚撮れるのも利点だった。

もっとも、写真用に35mmフィルムが使われるようになったそもそもは、映画用の35mmフィルムの流用であった。その意味では、映画用の画面はフィルムを縦に走らせて、画面としてはハーフサイズだったわけだから、いわば、先祖に戻ったということなのである。

シャッターはBのほか 1秒から1/500秒まで。ロータリーシャッターという、金属の扇子型の金属板をフィルムの直前で1回転させるというユニークな仕掛け(米国のマ-キュリ-カメラという前例があったから、世界最初ではなかった)だった。

1/1000秒こそ出せなかったものの、ストロボが全速で同調するという利点を持つ、他に例がないフォーカルプレーンシャッターだった。

しかしポロミラー(光線を100%完全反射させるペンタプリズムではなくて、反射のロスが避けられない複数の平面鏡を組み合わせた仕掛け)とファインダースクリーンがハーフサイズゆえ、ルーペの拡大率を高くしなければならないことから、ファインダーが暗いのが最大の欠点だった。

取り付けてあるレンズは Zuiko 70mmf2.0(35mm換算で105mm)、明るくてとても尖鋭なレンズで、ボケ味も悪くないが、逆光時のフレアが大きくて閉口した。当時の設計レベルとレンズコーティングではやむを得なかったのだろう。

しかし、私が持っていた25mmf4.0の広角レンズもこの中望遠レンズも、コダクロームKM(ISO (ASA) 25の超微粒子低感度カラーポジフィルム)やフジネオパンF(同じく超微粒子低感度のモノクロフィルム)を使えば、フルサイズと遜色のない画を作ることができた。既存のカメラの真似ではない、独創的なカメラであった。

【2017年6月に追記】2017年はニコン創立100周年だそうで、東京・品川にある「ニコン・ミュージアム」で企画展「カメラ試作機」をやっていた。そこで展示されていたのが右の「ニコン F ハーフサイズ開発試作機」。1960年のもの。発売されなかった。当時の最高級機ニコンFでさえ、「フィルム代が安い、72枚撮れる」というハーフサイズブームに追いつこうとしたのであろう。(2017年6月に「ニコン・ミュージアム」で撮影)

3-2:ハーフサイズの終着駅。Olympus Pen D (オリンパス・ペン D)

左の写真は、上のPen FVに先駆けて、一世を風靡したPenシリーズのひとつ、Olympus Pen D。1962年6月に発売された。Penシリーズも米谷美久氏が設計した。28mmf3.5というレンズを付けたOlympus Penで1959年10月に発売されたのが始まりである。

初代のPenは、テッサー型の4枚構成の高級レンズで、とてもよく写るのが評判になった。つまり、安物を作って手を抜くことはなかったのは立派だった。

その後、28mmf2.8のPen Sや、6枚構成で明るいゾナータイプのレンズを付けた、この写真のPen Dが出た。DはDeluxeのDであろうか。

Pen DはPenシリーズ共通のボディーに32mmf1.9のレンズを付け、セレン露出計を組み込んだ、当時のPenシリーズとしては最高峰のカメラだった。

しかし、連動距離計は備えておらず、距離は目測でセットしなければならなかった。またシャッターはBのほか、1/8-1/500秒で、低速シャッターはなかった。

これは低速のシャッター秒時を出すためのガバナーというメカニズムを省いたためで、安く、小さくという割り切りの一つであった。

2台あるこのカメラのうちの1台は、私の恩師であり、カメラマニアだった浅田敏さんが、レンズが明るくて焦点深度が浅いのに距離計がついていない目測のカメラは性に合わない、とおっしゃって、くださったものだ。もう一台は、近年、ジャンクで買って直したものだ。Olympus-penの刻印が2台で違うのは、製作した年次の違いであろうか。

その後、このPen Dは、光量測定の光量測定の範囲がセレン露出計よりも広いCdS(硫化カドミウム)方式にしたPen D2(1964年9月に発売)、次にレンズを32mmf1.7にしたPen D3(1965年9月に発売)になり、最終的には1969年まで売られていた。しかし、D2とD3は軍艦部分が一つ眼小僧のようで、愛嬌のあ るPenシリーズの風貌を失ってしまった。

【2017年6月に追記】2017年はニコカメラニコン創立100周年だそうで、東京・品川にある「ニコン・ミュージアム」で企画展「カメラ試作機」をやっていた。そこで展示されていたのが「ハーフサイズカメラ開発試作機」。1961年のもの。「フィルム代が安い、72枚撮れる」というハーフサイズブームに乗ろうとして、露出計内蔵で自動露出のハーフサイズカメラで追いつこうとしたのであろう。キャノンダイアル35のように、縦位置で構える仕組み(ハーフサイズは普通には縦長の写真が撮れてしまう)だった。しかし、安物を大量に作ることが出来なかった当時のニコンが出しても、とても他メーカーに勝ち目がないと判断されたのか、発売されなかった。(2017年6月に「ニコン・ミュージアム」で撮影)

4-1:元軍需産業が社運をかけた高級機。Nikon S (ニコン S)

父が1953年頃に買ったカメラ。その後私が譲り受けた。ごく薄給の東大新聞の記者(私のような学生の記者も無給ではなかった。アルバイト賃程度の支払だったが、他のすべての大学新聞と違って、財団法人としての運営だった)では取材のために使うカメラとしてこんなカメラは買えなかった。

フィルムは 35mmフルサイズ(135フィルム)。 コマ送りは36mmだが、各コマの大きさは、不思議なことに標準の36 x 24mmではなくて、34mmの幅しかなかった。

このカメラの前身として、ニコンI型(1948年)とニコンM型(1950年)があったが、本格的に製造して売り出したのは、このS型が最初だった。1950年12月のことだった。M型の「寿命」が短かったのは、フラッシュ撮影のシンクロ機能のないことが欠点として指摘されたからだった。

各コマの幅は、I型のときはフィルムを節約するためと、印画紙の縦横比に合わせるために、32mmとされ、フィルムのコマ送りも、同じ32mmだった。しかし、これは、米国で使われていたフィルムの自動現像・切断機(ポジフィルムは1コマごとに切って紙マウントにはさむのが一般的だった)に合わないことが分かった。

また、当時日本に駐留していた占領軍だった米軍も、この自動現像機を持ち込んでいたために、当時の日本を支配していた連合軍総司令部(GHQ)から、販売中止を命ぜられてしまった。GHQの権限は、この件に限らず、強大であった。

じつはこの「日本版縮小サイズ」はニコンだけではなく、コニカ(小西六写真工業)やミノルタなど、日本の他メーカでも同様に採用していた。

わずか5%の節約とはいえ、36枚撮りで2枚多く撮れるというのは日本人にとっては、涙が出るほどありがたかったに違いない。印画紙の縦横比に近かったために、無駄が出なかったという利点もあった。

しかし、GHQのこの命令には、どのカメラメーカーも慌てたに違いない。すでに32mm x 24mm としてつくられたボディの鋳物を加工し直すにしても、画像幅を標準サイズの 36mm 幅まで広げることは不可能だった。このため、M型とそれを引き継いだS型では、急遽、コマの大きさを精一杯の34mmまで拡げ、他方、コマ送りだけを36mmにした。

これなら自動現像・切断機で問題はない。日本光学に限らず他社も同じで、私が1960年頃に一時使っていたミノルタ4初代一眼レフ、SR-1では、コマの幅はさらに狭い33mmしかなく、それを36mmずつ送っていたから、ずいぶん間延びしたネガになっていた。

しかし、戦後の爪に灯をともすような生活をしていた日本と違って、戦勝国アメリカでは、この節約はまったく通じなかった。富める米国に輸出しないと貧しい日本の経済がもたない、という構造は、すでにあきらかだったから、ニコンは日本の消費者にとっての利便をあきらめざるを得なかったのである。

シャッターは布製フォーカルプレーンシャッター。BとTのほか、1秒から1/500秒まで。距離計連動。当時国産としてはもっとも高級なカメラであった。戦時中は軍用の光学器械で食べていた日本光学にとって、いわば、社運をかけた高級機だった。当時まだ戦後の荒廃から立ち直っていなかった日本では、いろいろな物資が十分ではなかったが、その中で、精一杯努力した、金属材料や光学ガラスを使っていた。

ライカ(当時はⅢf型)やコンタックス(当時はⅡ型とⅢ型)など、ドイツの高級機に追いつくべく、日本光学が総力を傾けて作った戦後最初の高級カメラ。しかし、このメーカーに限らず、ほとんどの日本メーカーはドイツカメラの模倣に走った。

ミノルタと小西六(コニカ)だけがややユニークなほかは、キャノン、ニッカ、ヤシカ、タナック、レオタックス、みなライカ(通称バルナックライカ、4-3)の模倣だった。

しかし、同じライカの模倣でも、フランスだけは、さすがフランスの国民性で、「意地でも」似ていないフォキャ foca というユニークなカメラを作った(元祖のライカとレンズの互換性がない模倣ライカはこれだけである)が、ソ連、英国、米国など諸外国でも模倣が多かった。知的所有権「以前」の時代であった。

このNikon Sも、シャッターのメカニズムはライカ Leica、レンズマウントや人差し指で回すギヤによる距離計の操作や、レンズの回転角度によって距離計と連動させる仕組みや8角形の断面を持つボディーはコンタックス Contax Ⅱの模倣である。なお、ライカはレンズの前後の出し入れの量で距離計と連動させている。

しかし、Nikon S のシャッターの最高速は1/500秒止まりだった。ライカは1/1000秒、コンタックスは1/1250秒を出していたから、そこまでの工業水準はなかったのだろう。フォーカルプレーンシャッターの幕速を速くして、なお安定させるのは、かなり高度の技術だったのである。

Nikon Sは、コンタックスⅡと同じように、内外二重のレンズマウントを持ち、ヘリコイドを持たない標準レンズだけが内側のマウントに装着される。商店の前にあるシャッターのような金属製の鎧が上下する複雑なコンタックスのシャッターは故障が多かったし、真似もできなかったのであろう。

しかし、フランジバック(レンズを装着する面からフィルム面までの距離)は、レンズマウントはコンタックスそのものだったのに、コンタックスとは違い、むしろバルナックライカに近かった。このため、コンタックス用のレンズを装着することは出来ても、厳密にはピントがずれてしまう。

日本光学 が意地を張ったせいか、あるいはZeissからの"猿まね"という抗議を少しでも押さえたかったのか、不思議な、ちぐはぐの仕掛けだった。

【2015年8月に追記】 右上と左は当時の雑誌広告。左のほうが古く、1949年のものだ。まるで手書きの字体で、フォントなどという概念はなかった時代である。

右上の広告では日本最高の高級機とはいえ、当時は交換レンズは5本しかなかったことが分かる。しかも下記の4-2にあるように、これらはドイツZeissの”猿まね”だった。なお、私が持つ35mm/F2.5のレンズは、この広告後に発売されたものだ。もっとあとには35mm/F1.8のレンズも発売された。

【2017年6月に追記】2017年はニコン創立100周年だそうで、東京・品川にある「ニコン・ミュージアム」で企画展「カメラ試作機」をやっていた。そこで展示されていたのが右の「S型ライカマウント試作機」。説明には「1950年頃。カメラボディーの拡販を目指したものだが、未発売」と説明があった。

たしかに、フランジバックはそもそもライカマウント仕様だから、マウントの中央部上に見える距離計連動のコロをつければ、ライカマウントのレンズが使えるようになる。上記のように、コンタックスレンズは装着できるがフランジバックが違い、ライカマウントのレンズはフランジバックは同じだが装着できない、という不便で不思議な組み合わせになってしまったニコンSマウントだけに、これを売り出せばそれなりの販売にはなったのだろうが、どこから中止の圧力がかかったのだろうか。(2017年6月に「ニコン・ミュージアム」で撮影)

【追記:このカメラのディテールはこちら】

4-2:工場ごとソ連に接収された数奇の運命。Kiev Ⅳ(キエフ Ⅳ)

左のカメラは Nikon が模倣したコンタックスⅡが、「事情」があって第二次大戦後のソ連で作られたキエフ(Kiev) Ⅳである。

その「事情」とは、敗戦直後のドイツから、Zeiss の工場の設備と技術者をソ連まで「強制移転」(近頃の言い方では「拉致」だろうか)させて作ったことである。

【追記】 じつは当時のソ連は自動車でもこれとそっくりのことをやった。ドイツ・オペルが作っていた自動車「オペル・カデット」の工場をそのままモスクワに持っていって「モスクビッチ」というデッドコピーを作りはじめたのである。

このため、初期には、ドイツ・ドレスデンの Zeiss で作っていたコンタックスⅡ(1936年発売)と、外観はもちろん、内部機構まで全く同じものが Kiev という刻印だけ替えて作られていた。このカメラは 1998年にドイツのフランクフルトで買ったもので、1980年に作られた製品だ。

なお、 1980年ごろ以降、ソ連でいろいろ変えられて、このKievは、当時のソ連の工業製品の例に漏れず、製品の品質や工作が、どんどん下落していった。端正だったデザインも、しだいに醜悪なものになっていった。

Nikon Sにはコンタックスやキエフのレンズをそのまま装着することができる。しかし、不思議なことに、レンズのフランジバックを ライカと同じにとったために、コンタックスやキエフのレンズはカメラの距離計に連動せず、ピントがずれてしまう。

ところで、4-1のNikon Sの「標準レンズ」は NIkkor 50mm f1.4や50mm f2.0だった。いずれも典型的なゾナータイプのレンズ、というよりも、本家 Zeiss コンタックスのゾナー Sonnar レンズの完全な模倣だった。

4-1の写真のNikon Sに付けているのは Nikkor35mmf2.5。これもお手本はZeissである。

いまは世界有数のカメラ・レンズメーカーであるニコンやキャノンも、当時は、ドイツのレンズを買い入れて分解し、一枚一枚のレンズの曲率やガラスの屈折率を測定して、研究と模倣に余念がなかった。つまり、昨今、中国や韓国のメーカーがやっていることを、当時は日本のメーカーがやっていて、それを足場に、大メーカーに「成長」したのである。これは自動車メーカーでも同じだった。

なお NIkkor 50mmf1.4 は、レンズが尖鋭なこと、開放付近でフレアが出ることなども本家のままだった。なお本家ゾナーは f1.5 だった。日本光学がレンズの明るさが世界一の f1.4 と称したのは当時の輸出規格の公差を見越した一種の「欺瞞」で、じつはゾナーの f1.5 と同じ明るさのレンズだった。

もっともソ連のジュピター Jupitor レンズ(上の Kiev Ⅳ に付けられている。これは 50mmf2.0 である)もゾナーのデッドコピーだが、よく写る。とくにレンズのコーティングがなかった時代のゾナーよりは、コーティングが普通になった時代に作られていたジュピターやニッコール Nikkor のほうがよく撮れるのは、皮肉な事実である。

Nikon Sのカメラ上部に付いているのはユニバーサルファインダー。35, 50, 85, 105, 135mmのレンズのためにファインダー視野が切り替えられる。

しかし、(ライカM3のような)実像式ファインダーではなかったので、視野の縁がはっきりしていない。パララックス(視差)は下部の小さなツマミを手動で回して、距離に合わせなければならないという面倒な仕組みだった。それでも誤差が大きく、135mm レンズでは狙ったものが入らないことが多かった。

【追記:このカメラのディテールはこちら】

4-3:戦前のドイツ工業の到達点。 Leica Ⅲc (ライカ Ⅲc)

日本光学が 4-1 の Nikon S を作ったころは、ドイツではバルナック型といわれるモデルが作られていた(左写真)。戦前から少しずつ改良を重ねてきていて、構造が簡素で頑丈な小型カメラとしての地位を固めていた。

このカメラには他のカメラには一般的についている「裏蓋」はない。つまりボディーは金属の継ぎ目のない円筒を前後に潰した形になっていて、極めて強い。フィルムはボディーの底蓋(白く見える部分)を外して、そこから滑り込ませる。

ファインダーのうち、両側の円い窓二つが連動距離計のファインダー、真ん中の四角い窓が、フィルムに写る範囲を示すファインダーである。距離計のファインダーは、倍率がかかっており、有効基線長が倍率分だけ長くなる仕掛けになっている。

シャッターダイアルはボディーの前面と上面に各一つずつあり、前面ものが低速シャッター、上面のものが高速シャッターになる。上面のダイアルは、フィルム(とシャッター幕)の巻き上げとともにほぼ一回転し、シャッターが切れると同時に、逆方向に回転して元に戻る。

シャッターダイアルが二軸あることと、回転することは、カメラ内部のメカニズムをそのまま反映している。つまり、機械的にはごく簡素な基本的な仕掛けが、そのまま外部にも現れている。いわば、私たちが作り上げた海底地震計のように、機能だけの形になっている。それゆえ、故障も少なく、頑丈に出来ていたのである。

その後のカメラでは、一軸の不回転ダイアルが普通になったが、これらは、レバーや回転軸など複雑な機構を介して成り立った仕組みで、その分だけ複雑で、製造時の調整にも手間がかかるようになった。

日本をはじめ、英国、米国などが模倣のモデルにしたのは、もっぱらこのバルナック型のライカだった。Nikon S もシャッターはこの模倣で、このため、外観はコンタックスに似せたのに、シャッターボタンやシャッターダイアルの配置だけはこのバルナック型そっくりになっている。

しかし、ライカは1935年製に出したモデル(Ⅲa)からシャッターの最高速度が1/1000秒だったのに、18年遅れの Nikon S は1/500秒止まりだった。無理をしないで確実な範囲のものを作るという日本光学の体質もあったが、当時の日本の工業水準を反映していたのであろう。

このモデルは1940年に作られたⅢcというモデルで、組み立てるときに精度が出しやすいように設計を変えるなど、Ⅲaを進化させたものだ。1998年、ノルウェーのベルゲンで買った。Ⅲcモデルは、1940年から、戦後の1950年まで作られた。文献によれば134000台作られた、とある。

通称「赤幕 red curtain」と呼ばれるモデルで、表が赤、裏が黒という特殊なシャッター幕を付けている。このモデルは、熱帯地方向けに作られたとも、また資材不足でパラシュートの生地を流用したとも言われている。「いずれにせよ、ファッショナブルだ」とオランダのカメラ店の店員が言っていたのは当たっている。ドイツはすでに戦争に突入していて、このモデル以降、材料も品質も劣化していったのは時の必然だった。

ドイツが灰燼から立ち直りはじめた第二次大戦後にも、このⅢcは復活して、ドイツの戦後の経済復興を助けた。しかし、材質や工作は戦前のものには及ばなかった。

その後の1951年、同じカメラながら、フラッシュの電気接点だけを足したⅢfというモデルになり、材質や工作もよくなり、下(4-4)のライカM3の登場後の1957年まで売られた。このライカは184000台作られたと言われている。バルナック型ライカとしては、もっとも多かった。

正確に言えば、ライカM3の登場後も、M型に比べて小さくて軽かったバルナック型ライカのファンは多く、このバルナック型も、しばらくは作り続けられた。そして、M型の採光式ファインダーの一部を、無理にバルナック型をやや膨らませて組み入れたⅢgという、やや奇怪な形のモデルまで作られた。しかし、所詮、あまりにも優れたM型のライバルにはなり得なかった。41000台が売れただけだったと言われている。

レンズマウントは L39 と言われる、39mm口径のスクリューマウント(ねじマウント)だった。製作が容易で、精度を出しやすい。ライカのほかにも、世界中の多くのメーカーから、互換性のある交換レンズが売り出された。ニコン、キャノン、東京光学、ミノルタ、コニカ(小西六)、オリンパス、コムラー、サンなど、日本だけでも十指に余るメーカーがライカ用の交換レンズを作っていた。

なお、写真のカメラには、ニコンのレンズを使うためのマウント・アダプターが装着されている。フランジバック(レンズの装着面からフィルム面までの距離)がニコンの方が大きいので、この種のアダプターを着けることによって、∞から近接撮影までが可能になる。

【追記:このカメラのディテールはこちら】

4-4: 日本のメーカーを絶望させた真の高級機。Leica M3 (ライカ M3)

1954年にライカはとてつもなく大きな飛躍を遂げた。ライカがM3(右の写真)という先進的で当時のドイツの工業技術の粋を尽くしたカメラを出したのである。

これにはパララックスが自動補正されるユニバーサルファインダーが組み込まれていた。被写体に張り付いたように鮮明に見えるファインダーのブライトフレーム(撮影範囲を示す白い枠)は、その後、現在に至るまで、どのカメラも追いつけなかった水準のものだった。

そのあと、Nikonも1954年にS2型(ここでやっとシャッターが1/1000秒までに高速化された)、やがてユニバーサルファインダーを組み込んだ最高級機だがやや醜悪なデザインになったSP型(【2018年7月に追記】左下の写真。これは復帰前の沖縄を記録した故・山田 實さんが使っていたものだ)、その簡易型のS3型、S3型ハーフサイズ、さらに簡易化したS4型を出した。

しかし、ライカの被写体に張り付いたように鮮明に見えるファインダー(実像式ファインダー)のブライトフレームは、ついに組み込めなかった。つまり、ライカM3には追いつけなかったのである。これはキャノンCanonなど他社でも同じだった。

このライカ M3を買って分解した日本光学をはじめ、多くの日本メーカーには、大変な衝撃が走った。バルナック型のライカを模倣して、ようやく追いついきかけたかと思ったときに、相手は、はるか彼方にジャンプしていたのである。

日本光学をはじめ、多くの日本メーカーががレンジファインダーカメラ(Nikon Sや Leica M3 のように連動距離計を持っていたカメラ)を諦めて一眼レフに転身することになったのは、とても追いつけない、という、このライカM3ショックによるものだった。

多くの日本メーカーが一眼レフカメラで世界を席巻し、そしてカメラ全体の台数でも世界一になったのは、M3があまりに優れていて追いつけず、転身せざるを得なかった先がたまたま開けていたという事情があ ったからだ。

当時世界最大のカメラ市場だった米国へのカメラ輸入量は、戦後ドイツが抜群の一位を誇っていたが、1957年には日本に追いつかれ、1960年以降は、日本の圧勝が続くことになったのであった。逆に言えば、ライカは、高い技術と工業力の優位に溺れて革新の気概を失ってしまったのである。

このM3は、写真に見えるズマロン Summaron 35mmf3.5が付いた状態で、1999年にオランダのアムステルダムで写真家エド・ファン・デル・エルスケン Ed Van der Elskenの遺品を未亡人がたまたま委託出品していて、買った。

同じ「ライカ使い」のプロカメラマンでも、たとえば、ギャリイ・ウィノグランドの使ったライカ(これはライカM4であった)がボロボロになっているのと比べて、このM3は、ほとんど傷がない。プロカメラマンの気質(かたぎ)の違いであろうか。

このカメラを買ったときに、 オランダの国旗を模した手作り風の派手な革のカメラストラップが附属していた。長らくパリを活躍の舞台としていたエルスケンは放浪者としてのイメージが強いが、案外、愛国者だったのだろうか。その後、礼状を出したところ、夫人 Gerda van der Veen からは、夫人が撮ったエルスケンの取材中の写真数枚を送ってもらった。

なお、このエルスケンのライカは、『日本カメラ』1999年9月号の田中長徳さんの記事「長徳流ちゅーこマニュアル」 (中古倶楽部。212-213頁) に載ったことがある。

【追記:このカメラのディテールはこちら】

4-5: ライカがコストダウンを考えたとき。Leica M2 (ライカ M2)

ライカM3のファインダーはじつに精緻なもので、カメラというよりは、光学測定器、あるいは光学兵器なみの光学機器であり、製造コストをほとんど度外視していた。

しかし、ライカもその後1958年に出したM2型(右の写真)で、内部のプリズムの数を減らすなど、ファインダー機構を簡略化してコストダウンを図った。たとえば、ライカM3では、ファインダー光学系に15ものプリズムやレンズが使ってあったが、M2では、それを8個に減らしている。

そのほか、フィルムのコマ数計も自動から手動になった。

しかし、このM2までは、一応、M3の良さを引き継いでいた。シャッターはM3と同じものである。

そのほかM2がM3とは変わったことは、ファインダーに組み込まれたレンズの画角の枠(フレーム)だった。 M3はほぼ等倍のファインダーに、50mm-90mm-135mmのレンズの画角を示すフレームが組み込まれていたのに対して、M2は35mm-50mm-90mmになり、35mmの広角レンズの画角を見渡すために、ファインダーの倍率が約0.7倍に下げられた。

なお、このフレームはレンズを交換すると(レンズの底部に付いているカムを感知して)自動的に切り替わる仕組みだった。

レンズに向かって右の短いレバーは、操作すると、フレームが手動で切り替わる仕掛けだ。しかし、この仕掛けは、発売当初のライカM3にはなかったもので、M3の発売後、追加されたものだ。

これは、レンズを交換しなくても、どのレンズではどのくらいの範囲が写るのか知りたい、という当時の名写真家、アンリ・カルティエ・ブレッソンの希望をライカが容れてM3に追加したもので、その後に発売された M2 には最初から採用されている。

当時は50mmレンズが標準レンズであり、35mmレンズは広角レンズの代表だった。28mmレンズは特殊な超広角レンズであ りレンズの明るさも暗かった。

この35mmの広角レンズを多用するカメラマンにはM2は歓迎された。これはカメラマン(そしてコレクター)の好みであった。現在でも、中古カメラの人気で言えば、オランダでは報道系のカメラマンが多いのか、M2の方がM3よりも高く、コレクターの多いフランスや日本では逆になっている。

その後ライカは、M2からさらに改良を目指して、フィルムの巻き戻しをノブからクランクにした1967年にライカM4を出したが、デザインはバランスの悪い、品格を失ったものになってしまった。

さらに決定的だったのは、改良のつもりが、じつは醜悪で巨大な弁当箱のようになってしまって、いままでのライカの特長を一挙に失ってしまったライカM5を1971年に出したことだ。

これはライカとしては初めて、TTL露出計を組み込んだカメラだった。しかし、M4もM5も、M3には及ばない出来と売り上げだった。

ライカM5の悪評挽回のために、その後にあわててリバイバルさせたライカM4-2や、その後の改良型ライカM6型以降はますますコストダウンが露骨になったものの、それでも売値だけは高くて、「高級カメラ」よりは「単なる高価カメラ」に落ちぶれていった。

たとえば、 精緻なシャッターが出す独特の音も、ライカM4-2型を境に、安っぽい音に代わってしまった。聞き比べればすぐ分かるほどの差である。

レンジファインダーカメラにとって強力なライバルに成長した一眼レフの隆盛の時代に、このようなライカの「悪あがき」も空しく、経営も立ちいかなくなって、1973年に、ライカは別会社の手に渡った。現在ライカを作っているのは、昔の会社とは別の会社である。

ライカの栄光、そしてドイツの工業水準が世界一を誇った時代は終わってしまったのである。最善か無か、という設計思想を高らかに謳っていたメルセデス(ベンツ)もコスト競争に巻き込まれて、ライカより時代は後だったが、昔には考えられなかった安物の車づくりに転進した(註)。 ドイツの手工業的な高級品作りの終焉(しゅうえん)である。

【追記:このカメラのディテールはこちら】

(註)たとえば、メルセデスが小型の高品質の乗用車を最初に世に出したのは1982年、「190E」 (形式名はW201)という車だった。しかし、1989年に、メルセデス・ベンツは赤字に転落し、190Eは1993年になって、コストダウンで品質を落としたメルセデスCクラス (W202)に代わり、190Eのつくりの良さは、どこかに消えてしまった。

1990年代に、新しくなったSクラス (W140)やEクラス (W210)を買った世界各地の客が、がっかりして、先代の車と交換を要求したことさえあった。先代のW108/W109(1965-1972年)や、その前のW111(1959-1968年)のメルセデスのつくりの良さと品のいい顔つきを知っている、なじみの客からすれば、我慢できない品質だったのであった。

メルセデスベンツは、肌色に塗られて、ドイツのタクシーに昔から使われている。これらのタクシーは20万キロごとに4回、オーバーホールして、最後はオーバーホール後、10万キロ走ったところで売りに出して、それを学生や貧乏な人が買い、残りの10万キロを走って寿命を終える、という話があった。つまり100万キロは走れる、という品質だった。しかし、近年は、故障が多いので、タクシー業界からも敬遠されているという。

その後、Cクラスだけではなく、その上のクラスも、全部、コスト至上主義の「安物」になったばかりではなく、2007年には、ドイツ国内では1800ccエンジンを乗せているCクラス (W204)に6300ccのエンジンを乗せて売り出すという、バランスを忘れた、なりふり構わない、ほとんど暴挙のような商売まで始めた。大衆に媚びて、売れさえすればいい、という商売は、昔のメルセデスにはなかったものである。

写真で、カメラに付けているのは名レンズの誉れが高かったエルマー Elmar 50mm f3.5である。バルナック型のライカの初期から作られ続けたレンズで、途中でレンズ構成が変わるなど、何世代かのバリエーションがあるが、どれもとてもよく写る。絞りのレバーが写真のような位置にあるので、かぶせ式フィルターを取り付けると、絞りを変更するのが骨だった。

もっとも、それを回避するための特殊な後付のレバーも、ライカのアクセサリーとして売っていた。ライカのアクセサリーは、こんなものまで必要なのかと思われるくらい、種類が多い。たとえば、左手でシャッターボタンを押すためのアクセサリー、(手を使わずに)口にくわえてシャッターを押すためのアクセサリーなどもあ った。

また「沈胴(ちんどう)式」という、写真のように、胴体にめり込ませることが出来る仕組みを持っていたので、携帯にも便利だった。

一方、ライカは、沈胴式ではないが、当時としては抜群の性能を持っていた名レンズを、いくつも作った。そのひとつは、ズミクロン(Summicron) 50mm F2.0であった。

このレンズは、それまでのズミタール50mm F2.0を改良して、1953年から作られている変形ガウスタイプ、6群7枚のレンズだ。当時としては、絞り開放から解像力が優れているので有名だった。

最初は沈胴式、1956年からは沈胴式ではない固定鏡胴式に変更された。

私が持っているレンズは、フランス・パリのボーマルシェ通りに並んでいる中古カメラ店のひとつで買ったものだが、固定鏡胴式で、48cmまでの近接撮影が可能だった DR (Dual Range) Summicron(近接ズミクロン)というレンズだ。

写真のように、尖鋭度が高く、しかもボケ味が美しい。いいレンズは半世紀経っても、十分に使えるのである。

なお、この写真は2010年3月に、 DR ズミクロンをPanasonic DMC-G1デジカメに付けて撮った。F2.0開放, 1/800s, ISO (ASA) 100。

その2:中編はこちらへ

その3:後編はこちらへ

その4:続編はこちらへ

その5:ディテール編はこちらへ

その6:消耗戦前夜のデジカメ編はこちらへ

![]()

島村英紀が撮った海底地震計の現場

島村英紀が撮った写真の目次へ

島村英紀のホームページ・本文目次へ

島村英紀の「今月の写真」へ